【福澤諭吉をめぐる人々】

教育者たち

2024/11/26

閲覧禁止事件

明治33年6月、京都府第一高等女学校では福澤の『女大学評論・新女大学』を閲覧禁止にしているのではないかと報道され、時事新報記者が事実確認のため同校に取材を申し入れ、校長の河原一郎にインタビューした。河原は明治23(1890)年から同校の校長を務め、休日でも1回は学校に行かないと気が済まないほど熱心な教師で、当時51歳であった。

河原は、やや話が大きくなっていると言いつつも、学校に出入りして教科書や参考書を扱っている書店に『新女大学』を扱わないよう命じたことは事実と認めた。加えて、小説や雑誌など、読ませて宜しくないと思う書籍は持ってこさせないようにしているので、福澤の本だけを禁じたというわけではないと説明した。同校では校長が福澤の本を「宜しくない」本として扱いを禁じたのであった。

それに加えて、河原は貝原の「女大学」を「婦女子への教えとしては誠に立派な書物」と高く評価した。同校では、日ごろから新聞に掲載されている小説や雑報の中で読ませるべきではないと判断した部分は切り抜き、政治新聞や小説は若い女性には害があるので読ませないという。これは「未だ脳髄も固まらぬ妙齢の婦女には、あまりいろいろなものを読ませてはよくない」という考えからであった。

儒教的女性観を是とする当時の教育者の代表格といえるだろう。良妻賢母教育を持論とする河原のような存在は、女子教育に関わる教師の中では戦後に至るまで標準的である。

「最後の決戦」

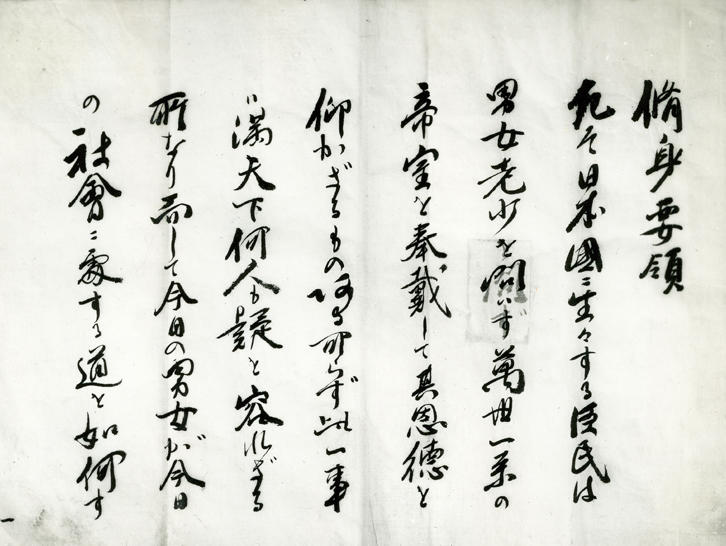

その河原の教育観のよりどころは教育勅語であった。

つまり、女性をめぐる貝原「女大学」対福澤『新女大学』の論争は、教育勅語対修身要領、儒教主義対文明主義の対立であった。『時事新報』には、この対決を「最後の決戦」と表現する社説が掲載された。この社説には、これは新旧道徳の決戦であり、儒教主義を根底から転覆して文明主義の新道徳を採用させたいという主張が高らかに掲げられた。

しかし、33年と言えば、西園寺公望文部大臣が明治天皇の了承を得て秘書官の竹越与三郎とともに教育勅語の刷新作業に入りながら病によって辞任し、幻に終わった31年の2年後のことである。すでに十余年が経過して天皇すら時代に合わないと認識していた教育勅語だったが、それをよりどころとした教育が依然として現場で行われ、金科玉条のごとく扱われていたのである。

教育者たちの福澤批判

福澤が明治34(1901)年に死去してからも福澤批判は続いた。

明治42(1909)年の「女大学」研究会で、当時の名だたる教育者たちは福澤批判を展開した。

出席したのは、東京帝国大学文科大学長(現東京大学文学部)井上哲次郎(哲学者)、三輪田高等女学校(現三輪田学園中学校・高等学校)教頭三輪田元道、東京女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)教授吉田熊次、下田次郎、宮川寿美子(大江スミ、東京家政学院創立者)、東京高等商業学校(現一橋大学)講師兼女子高等師範学校教授中島力造(倫理学者、同志社英学校一期生)、東京高等師範学校(現筑波大学)教授吉田静致(倫理学者)、学習院教授有馬祐政(哲学者)、東京女学館幹事西田敬止、須藤求馬という面々であった。井上は33年の段階で「修身要領」について、独立自尊を主張している点が忠義を掲げる教育勅語に抵触していると批判した人物である。

海外留学経験者もいたが、研究会の論調は「女大学」に意義を見いだし、福澤批判を繰り広げるものであった。出席者の基本的な女性認識は、謙遜、従順であることを美徳と考え、臣民となる子どもを産み育てる存在として自己犠牲をいとわない存在である。そのため結論は、当時の社会にも「女大学」的精神が活用されなければならないというものとなった。

出席者で唯一の女性である宮川も、英国留学経験から、日本が欧米に肩を並べるためには母親が従順・謙譲の精神をもち、国のために死ぬことができる子どもを育てる必要があり、そのために「女大学」の考えを女性に持たせなければならないと主張した。

女性教育者の反応

他にも、東京女子師範学校の教員だった棚橋絢子は、福澤に請われて同校を辞めて慶應義塾構内で小笠原伯爵家の子女への教育を行った人物であるが、福澤の『女大学評論』は極端で、日本婦人を誤った方向へ導いたと批判し、「女大学」には不都合な点はないと断言した。棚橋は、後に私立東京高等女学校(旧東京女子学園、現芝国際中学校・高等学校)を創立し初代校長となった。

一方、福澤の教育論に感銘を受けて学校を作った女性もいた。明治29(1896)年、横浜開港記念館における福澤の講演を直接聞いた15歳の高木君(きみ)は、女性が経済的に自立することが人格の独立につながるという内容に強く共鳴し、明治38(1905)年に裁縫を教える高木女塾を開き、41(1908)年には神奈川裁縫学校(後に高木女子商業学校、現英理女子学院高等学校)と改組した。

このように、私立の女子学校に関わる教育者も多くは儒教的な「女大学」を支持した。女性であっても学問を身につけ、一身の独立を果たし、男女が対等になる社会の実現を目指した福澤の精神は、批判にさらされ少数派であったが、現在も男女平等が実現したとは言えないことを考えると、福澤や慶應義塾の「最後の決戦」はまだ終わっていないようである。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |