【福澤諭吉をめぐる人々】

石川暎作

2023/11/13

恩師尺振八と出会い、経済学を志す

尺は、下総高岡藩医の子で、時流を読んで中浜万次郎らから英語を学び、幕府に出仕してアメリカ公使館通詞などを務めた。また、明治3年に共立学舎を開いて自ら英語教育を行った他、明治5年から3年間ほど大蔵省に出仕して翻訳局長を務めている。この尺と福澤は、慶應3(1867)年の幕府軍艦受取交渉に随行して一緒に渡米した仲で、渡米後も交流を続けていた。明治10年当時共立学舎では数学の教師を募集しており、福澤の推薦もあってか、石川は数学を教えながら尺の下で英学を学ぶことになる。石川は同校卒業後も尺の指導を仰ぎ、「経済学ヲ専攻セント決心」するに至ったのである。

尺を通じた人間関係は、その後の石川の人生に大きく影響した。田口卯吉と乗竹孝太郎との出会いである。

田口卯吉は、大蔵省で翻訳局長だった尺の門下に入り、翻訳を通じて経済学を学ぶかたわら、明治10年に自由民権や国会開設を主張した島田三郎らの「嚶鳴社」の活動に加わっている。その後、明治11(1878)年に官職を辞め、渋沢栄一らの援助を支えに「経済雑誌社」を設立して『東京經濟雜誌』を発刊し、自由主義経済や自由貿易といった経済学的思考を世に広めたことから「日本のアダムスミス」とも評される人物である。

乗竹孝太郎は、石川と同じ年に慶應義塾に入学した塾員で、塾生でありながら在学中に共立学舎で教師も務めた人物である。卒業後は、田口や石川と共に嚶鳴社や経済雑誌社での活動も行った。また石川没後、周囲の勧めで石川の妻ろく子の再婚相手にもなっている。

『富國論』の翻訳事業

石川は、尺の下で学んでいた明治12(1879)年に「嚶鳴社」に入るとすぐに「辨論家」として頭角を現した。当時の読売新聞には、「商業演説会の演題 石川映(ママ)作の『一世界商業の不景気』ほか」など、「弁士」石川の名がいくつも確認できる。

さらに同年、共立学舎が閉鎖された直後には、尺の世話もあってか大蔵省に出仕し、翌13(1880)年に銀行局御用掛に就任した。ところが直後に「腦病及胃病ヲ患」って数カ月入院するのであった。この時まだわずかに22歳。故郷での療養後、明治15(1882)年、「断然官ヲ辞シテ経済雑誌社ニ入リ政治類典翻訳ノ業」を始めるのであった。大蔵省に勤めながら始めたこの『泰西政治類典』の翻訳は、2年間かけて「東京経済学講習会」の『東京経済学講習会講義録』に全訳が連載された。石川は大量の欧米書の翻訳作業や嚶鳴社での演説活動のかたわら、田口から幹事として講習会の事務や経理も任され、まさに「恰(あたか)モ五六人ノ身躰アルカ如キ」働きを見せた。この超人的な働き方が石川の寿命を縮めたことは間違いない。

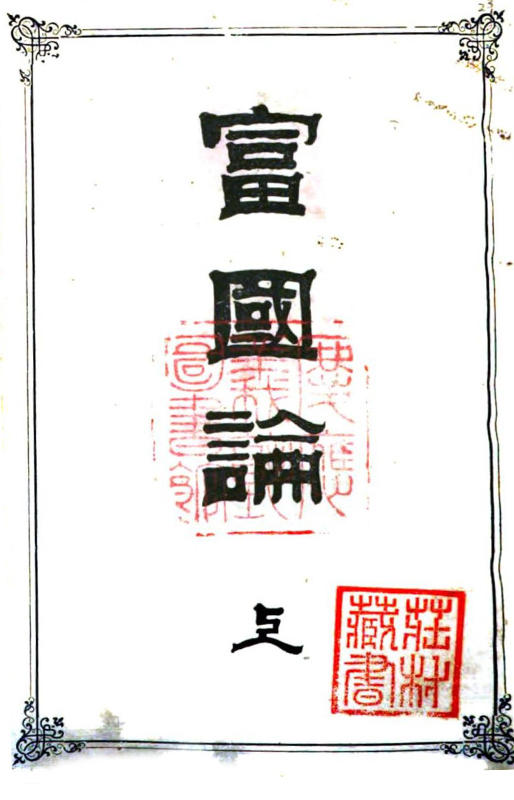

明治15年に発行された講義録の第1巻には、「政治類典」と共に「富國論 原名『ウエルス、オフ、子ーシヨンス』英国アダム、スミス氏著 日本尺振八閲 石川映作訳」が掲載されている。ここから一大翻訳事業が始まったのだ。石川が翻訳したのは、原本のうち、“A careful reprint of edition, 3 vols. 1812”のいずれかの版だったようである。『富國論』は形を変えながら明治21年4月に最終巻が刊行され、約6年にわたる大事業が完結したのであった。

しかし、完結を前に石川自身は道半ばで病に倒れてしまう。明治18(1885)年5月に分冊版第8巻を出版した後、8月に「肺患」の症状が顕著になって入院、翌明治19(1886)年4月27日に帰らぬ人となった。翻訳事業は経済雑誌社の嵯峨正作に引き継がれ、全訳は完結することになる。

盟友たちと挑んだ婦人運動

激務をこなしていた石川であるが、婦人問題にも取り組んでいた点に注目したい。婦人問題への関心は、妻ろく子との結婚に加え、田口を中心とする交流の中で培われていったものだと考えられる。例えば、田口の姉鐙子が結婚した牧師の木村熊二は田口の昌平坂学問所での友人で、明治18年に明治女学校を創立した際には石川が協力を惜しまなかったそうだ。石川の遺言では自身の葬式次第を木村に託している。さらに木村と同郷で女性の地位向上や権利を啓蒙した『女学雑誌』編集人の巌本善治、田口の沼津兵学校時代の友人でもある嚶鳴社の島田など、多くの知識人との交流の中で、婦人束髪会の構想が生まれていったことは間違いないだろう。

婦人束髪会は、田口や島田らを商議員として任命し、幹事に石川と渡部鼎、そして巌本と木村鐙子が名を連ねている。明治18年7月の「婦人束髪の会を起す主旨」では、当時の女性の髪形として主流であったびん付け油で髷(まげ)を結って固める日本髪を、渡部は医学的な立場から不衛生、石川は女性の地位向上の立場から不自由で不経済であると痛烈に批判した。そして新しい女性の髪形として、髪を結うだけの簡素で自由な西洋式の「束髪」を勧めたのであった。

会の活動は、新聞や出版物によって広く告知されており、読売新聞や朝日新聞には結成直後、毎週のように束髪会や演説会開催の記事が掲載されている。演説会では、渡部を中心とした会員による演説や束髪の「伝習」が行われていたようである。そうした積極的な活動の成果もあってか、読売新聞によると結成から4カ月弱で会員数が2千人を超えたとある。この会は石川の死後も続いたが、渡部が渡米したこともあり2年ほどで活動は終了したようである。とはいえ、この運動が都市部を中心に一気に全国的に広まり、新たな日本人女性の髪形として束髪が受け入れられるようになったことは明らかであった。

28歳という若さでこの世を去った石川。その追悼会では、病に倒れた後に出版した最後の著作『米伊紙幣交換始末』が配付された。最後の最後まで翻訳という自分の使命に挑んだ短くも太い人生であった。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |