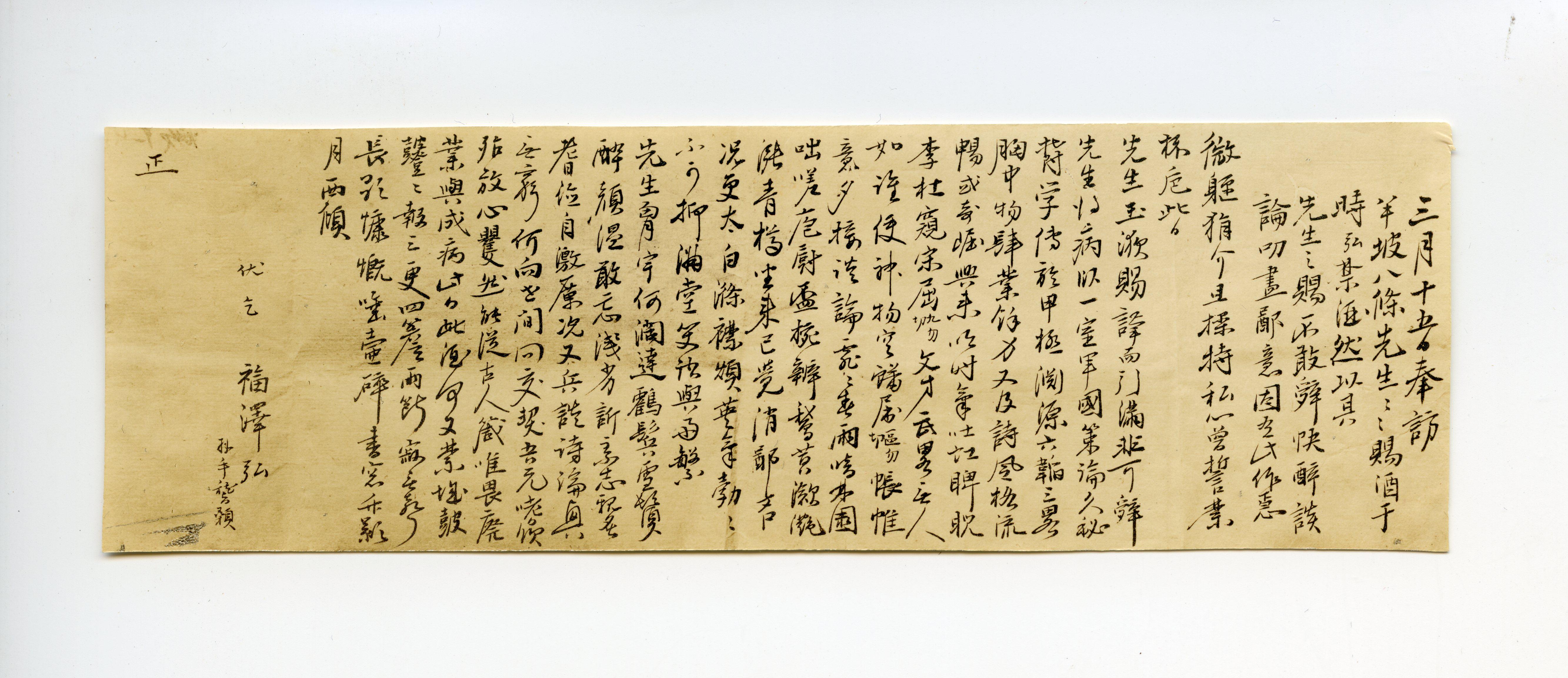

【福澤諭吉をめぐる人々】

福澤三之助

2019/11/25

大坂暮らしが続いた福澤家に異変が生じたのは、諭吉が生まれてからわずか1年半後の天保7(1836)年6月。諭吉の父百助が急死し、残された母子6人は中津に帰ることとなった。このとき、諭吉の兄三之助は、まだ数えで11歳に過ぎなかったが、福澤家の家督を相続することになった。

中津に帰ったと書いたが、子どもたちは、みな大坂生まれで、言葉遣いから髪型、服装に至るまで大坂風で、中津の子どもたちとは、随分と違う。自然のうちに近所や親戚の子どもたちとは離れて、兄弟同士遊ぶことが多く、兄弟けんかなど一度もしたことがなかったという。

ある日、三之助は、弟諭吉に問いかけた。「おまえはこれから先、何になるつもりか」(『福翁自伝』より。以下「」内の文は記載のない限り同じ)。これに対して諭吉が、「さようさ、まず日本一の大金持ちになって思うさま金を使うてみようと思います」と答えると、三之助は苦い顔をして諭吉をしかった。諭吉が、「兄さんはどうなさる」つもりかと尋ねると、三之助は、ただ一言「死に至るまで孝悌忠信」と大真面目に答えたという。

弟から見た兄の姿

この場面は、『福翁自伝』(以下『自伝』)に登場する三之助の性格と、兄弟の相違を象徴的に表している。少年時代の諭吉にとって、8歳年長の三之助は、自由奔放な道に立ちはだかる堅い岩のように見えていたかもしれない。

諭吉によれば、父百助は、銭を見るのも汚れるというような「漢学者」の一人であった。大坂の中津藩蔵屋敷に手習いの師匠がおり、そこで三之助がイロハとともに、九九を教わっていると聞くと、「けしからぬことを教える。幼少の子供に勘定のことを知らせるというのはもってのほかだ」と言って、やめさせたことがあった。福澤家には父の遺風が残っていたから、三之助も儒教主義で育った「純粋の漢学者」で、中津では漢学を野本白巌(のもとはくかん)に学んだ。野本は、豊後日出藩の儒学者として知られ、算盤も重んじていた帆足万里(ほあしばんり)の門下生であったので、三之助も数学を学んでいた。

『自伝』の三之助は、儒教主義が骨の髄まで染み込んだ謹直な下士として描かれている。それは弟諭吉から見た兄三之助の姿であった。諭吉が12、3歳ころの話として紹介する出来事はあまりに有名である。三之助が用済みの書付を整理しているところに諭吉がドタバタと踏み込んだ。三之助は「こりゃ待て」と大喝し、「おまえは目が見えぬか、これを見なさい、なんと書いてある、奥平大膳大夫とお名があるではないか」とたいそうな剣幕でしか ったという。諭吉は、三之助から、「臣子の道は」と難しいことを並べ立てられ、謝ったものの、内心は「名の書いてある紙を踏んだからって構うことはなさそうなものだ」と、不平であった。そこから自ら試してみないことには気の済まない諭吉の性分が顔を出し、神様のお札を踏んだり、手水場にお札を持ち込んだり、さらには稲荷様のご神体の石を入れ替えたりと、実験はエスカレートしていくのである。

一方の三之助は、中津に帰郷後、年少のため勤方を免除されていたが、天保9年には召し出され御用所取次を命じられた。三之助は、謹直に仕事勤めを果たしていたが、弟諭吉には「死に至るまで孝悌忠信」と言いながらも、身分の上下に厳しい藩風には不平もあったと思われる。三之助が家老あての手紙を送った時に、その表書きを漢学者風に○○様下執事と書いたところ、下執事とは何事だ、日本風に御取次衆と書き直してこいといって手紙を突き 返されたという。諭吉は「これを見ても、そばからひとり立腹して泣いた」というが、諭吉の見たものとは、決して不満を漏らさぬが悔しさを隠せぬ三之助の姿ではなかったか。また、三之助のところにやってきて藩風が良くないと不平を漏らす親戚に、諭吉は、「よしなさい、ばかばかしい。この中津にいるかぎりは、そんな愚論をしても役に立つものでない。不平があれば出てしまうがよい。出なければ不平を言わぬがよい」と言って、毎度止めていたという。三之助も親戚たちとともに不平を漏らしていたのであろうか。筆者は、『自伝』の中に諭吉をたしなめる場面がないことから、三之助も心の中で諭吉に同調していたと思いたい。この後、三之助は、自身は「出なければ不平を言わぬがよい」を貫き通し、諭吉には「不平があれば出てしまうがよい」の道を選べるように導いていく。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

齋藤 秀彦(さいとう ひでひこ)

慶應義塾横浜初等部教諭