【福澤諭吉をめぐる人々】

日原昌造

2018/08/27

晩年、福澤諭吉は、長男一太郎に向って、信頼できる人物として小幡篤次郎・甚三郎、日原昌造(ひのはらしょうぞう)、小泉信吉(のぶきち)を挙げた。塾長となった小幡篤次郎や小泉はよく知られているが、日原の名は一般にほとんど知られていないだろう。

今回は、岡部泰子「小伝・日原昌造」(『福澤手帖』)や服部礼次郎「日原昌造」(『三田評論』)を参照しつつ、福澤が信頼した日原昌造の人物像を描いてみたい。

生い立ちと福澤との出会い

日原は嘉永六(1853)年1月17日、長門国豊浦郡長府村(現在の山口県下関市)において父・日原素平と母・いしの間に生まれた。毛利家の支藩豊浦藩の藩校・敬業館と集童場で学び、明治2年、新潟に治安維持のため派兵された父に見習いとして同行した。そこで新潟英学校の米国人教師S・ブラウンと出会い、英学を学ぶ。翌年、横浜修文館に移るブラウンに同行して横浜でも学んだ。4年、大阪開成所に入り、慶應出身の教師小泉信吉(のちに塾長)によるミルの経済書の授業を受ける。ここで知り合った小泉とは終生の師弟関係となる。卒業後、小泉とともに上京し、福澤の知遇を得て慶應義塾で教鞭を執る。8年、愛知師範学校の教師となり、10年には24歳にして静岡師範学校の校長として赴任する。翌年福澤の推薦を受け、岩崎弥太郎がつくった三菱商業学校の教員となり、13年まで勤めた。

13年、福澤と大隈重信が中村道太につくらせた横浜正金銀行に、当時大蔵省にいた小泉信吉とともに入行し、2人で海外支店設置のため米国経由で英国ロンドンに赴いた。15年、小泉が大蔵省に戻るため帰国すると、残った日原が1人で出張所開設に従事した。この頃から、福澤の依頼を受け、『時事新報』にロンドンでの経験と批評を「倫敦通信」と題して寄稿しはじめる。日原は故郷に由来する「豊浦生」というペンネームを用いた。ロンドン出張所は17年に支店に昇格し、日原はそれを見届け、18年横浜支店に転勤となり帰国する。この頃、福澤は日原を時事新報社に迎えたいと周囲に相談していたが、20年に日原の米国赴任が決まったため幻となった。ただし、日原はサンフランシスコ支店長となり渡航した後も新聞への寄稿を続けた。在米中のペンネームは「在ボーストン某生」であった。24年、ニューヨーク支店長の辞令を受けるが健康上の理由から辞退し、帰国した。

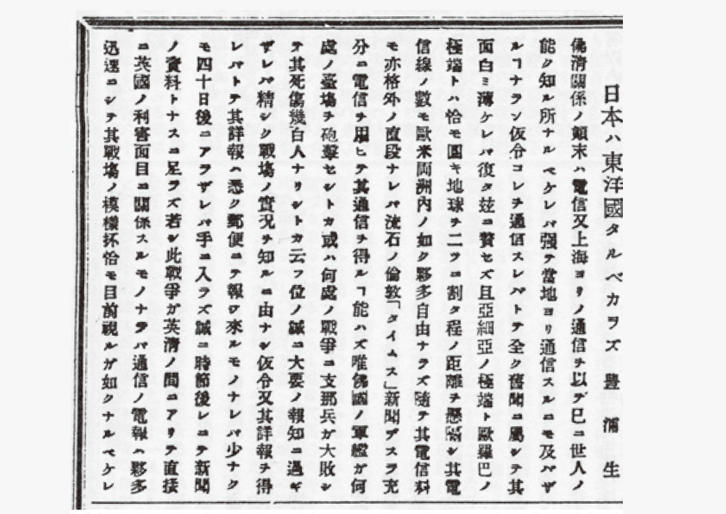

「日本は東洋国たるべからず」

日原が『時事新報』に寄稿した記事で最も注目されているのは、17年11月の「日本は東洋国たるべからず」である。政治学者・丸山真男もこの記事に注目した文章を残している(『丸山真男話文集4』)。それは「脱亜論」に先駆けて「脱亜」という言葉が『時事新報』紙上で初めて使われた文章だからである。

記事の趣旨は、欧州の人々は、東洋と西洋の区別を地理上ではなく社会の状況で区別する。トルコのように地理上は欧州にあっても社会全体がアジア流であれば東洋とされ、アジアにあっても社会全体が欧州流ならば西洋とされる。したがって、日本は西洋の仲間に入るため、社会全体の外形を欧州流にすべきである、という主張であった。文中に「余は興亜会に反して脱亜会の設立を希望する者なり」とあるのが「脱亜」という語の最初の登場であった。福澤の長男一太郎はこの論考、特に「脱亜」の一節に刺激を受けて自らの記事を執筆したという。「脱亜」という日原の造語自体が新規にして奇抜な印象を与えたようだ。また、福澤が西洋の「無形の文明」(精神)を学んでから「有形の文明」を学ぶことを提言しているのに対して、日原は先に「有形」、後から長期的目標として「無形」を学ぶことを提唱している。この両者の違いは、幕末期に洋行した福澤と明治17年にロンドンで暮らした日原との見聞きした文明の進度の違いがあるのかもしれない。

日原の人物像

日原が米国から帰国すると、小泉の代わりに日本銀行の嘱託を務めてもらいたいとの話がでたので、石河幹明が「日原に『時事新報』を担わせたら」と勧めると、福澤は「日原が承知するならば時事新報はもちろんのこと、義塾のことも託したいと思うが、私は日原のことをよく知っているから、日原は到底動かないだろう」と述べた。驚くべきことに、福澤は義塾の将来を託してもよいとまで日原を高く評価し、信頼していたのである。

他にも、福澤は「日原の議論は自分の言おうとしていることを言い尽くしており、私の意に合わないものはない」とも語っており、自らの後継者にふさわしい人物とみていた。当時から、福澤の文章をつぐのは石河であり、精神をつぐのは日原であると言われていた。

ただし、学究肌の日原の姿は他人を受け入れない印象を与えることもあった。ロンドン留学時に若い頃の日原に会った人物は、日原を「人好きの悪い人」と表現している。小泉信三も、父信吉の死後、墓参りに訪れた日原の印象は、幼心に無愛想で厳しい感じを受けたという(小泉信三「日原昌造と小泉信吉」)。

日原が若くして隠居生活に入ったことについては、健康上の理由以外にも職場での人間関係など、様々な推測がなされているが、人物像からみれば、組織の中で生きるのは日原の好むところでなかったのだろう。最先端の知識を吸収し、日本の進むべき方向を見定めることに長けており、独立して身を立て、鋭く本質を見抜く人物であって、組織の中で人や金を動かしたり、派閥をつくり自らの味方を増やしたり、権謀術数で他を追い落としたりする人物ではなかった。

福澤の周りには門下生以外にも優秀な才能を持った人物が集まり、その事業を献身的に支えたが、財政面で支えた中村道太と同様、日原も恬淡とした生き方を好み、地位にしがみつくことがなかった。

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

末木 孝典(すえき たかのり)

慶應義塾高等学校教諭