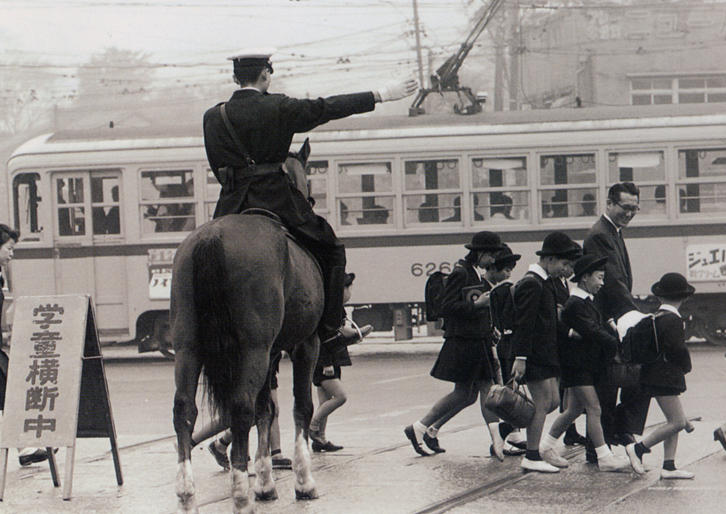

【写真に見る戦後の義塾】

慶應義塾と都電

2021/09/06

かつて都民の足として都内に40系統の都電(路面電車)が走っていました。モータリゼーションの社会になると邪魔者扱いされ、昭和42(1967)年12月から昭和47年11月にかけて廃止されていきましたが、専用軌道が多かったため27番三ノ輪橋~王子駅前と32番荒川車庫前~早稲田は廃止されず、現在都電荒川線として残っています。

三田の大学東門の前には慶應義塾前の停留所があり、三田車庫に属していた3番品川駅前~飯田橋が走っていました。三田車庫の跡は、港区勤労福祉会館と都営アパートになっています。ちょうど都営地下鉄三田線三田駅の上に当たります。

信濃町の慶應病院前には信濃町の停留所があり、7番四谷3丁目~品川駅前、33番四谷3丁目~浜松町1丁目が走っていました。信濃町駅前で都電が中央線を越える橋は、都電専用の橋になっていて、青山1丁目から来ると都電は直進できたのですが、車は、左に「く」の字のように曲がらなくてはなりませんでした。都電が廃止されると、都電専用の橋だったところに車を通すようになり、今の状態になったのです。

幼稚舎の前には、天現寺の停留所がありましたが、それだけではなく幼稚舎のはす向かいに都電の広尾車庫がありました。天現寺には、7番、8番中目黒~築地、34番渋谷駅前~金杉橋が走っていました。天現寺の交差点には、柱の上に箱を載せたような建物がありました。操車塔と呼ばれたポイント切り替え所です。天現寺交差点は、T字に都電が走っていたので、この塔の上から係員が肉眼で確認してポイントを切り替えていたのです。安全地帯も変わった形のものがありました。通常は棒状ですが、幼稚舎前の安全地帯が直角三角形のような形をした広いものでしたから、幼稚舎生が大勢待っていることができました。

昭和44年10月26日、私は広尾車庫が廃止になる日に見学に行きました。今の広尾の都営アパートの形から想像できるように縦長の車庫で、電車を平行移動できるようにトラバーサーというものがありました。その時撮った写真をここに載せました。

(慶應義塾名誉教諭・加藤三明)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |