【写真に見る戦後の義塾】

第一研究室

2020/12/24

往時の三田山上の風情には、「丘の上」なる形容がよく似合っていた。現在東館の建つ箇所は、八角塔の聳える旧図書館を見上げながら緩やかに上る石畳の坂道であった。左端に埋め込まれた駒留の石を幾つか見ながら坂を上りきる少し手前に、今は奇妙な位置に移されている「幻の門」が立っていた。元来の門柱は東館の階段を上りアーチを潜り抜けた辺りないしその少し上方に立っていた。坂の先、正面の階段を上り旧図書館前で振り返ると、今では全く眺望が利かないが、かつて晴れた日には東南の彼方に白く光る海が筋状に見えたものであった。

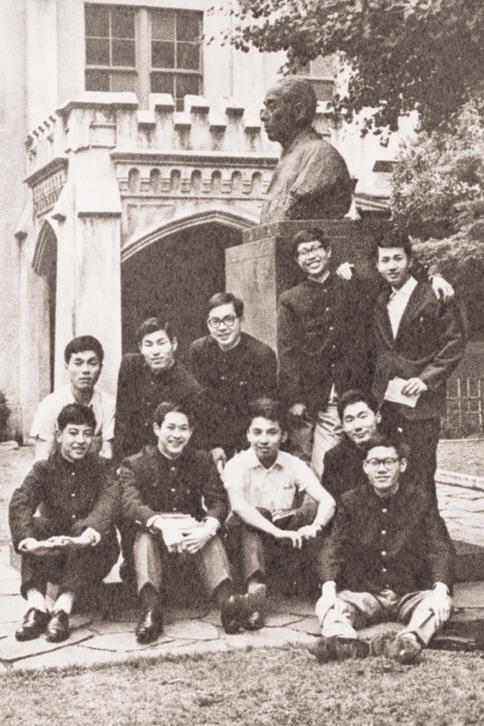

「第一研究室」は現研究室棟の東側半分程の規模で、その位置と形状は第一校舎に向い両袖を突き出したコの字型を成す鉄筋白亜の3階建てであった。その凹部中央奥に、福澤の胸像が設置されていた。この建物は、資料によれば、大正9年に予科校舎として建てられたもので、後の第2次大戦末期の空襲で大きな被害を受けた義塾にあって、中等部等を含む付設の諸学校の校舎として利用されるなど紆余曲折を経て、昭和26年に改修され第一研究室に転用された。第一校舎を背にして右側のウィングにあった入口正面に大学院生用の自習室、その左手奥に受付や事務室が連なっていた。

院生時代の筆者が専ら利用したのは自習室や資料室であったが、自習室でほぼ毎日出会う顔が1つあった。1967年4月に助手に任用されて初めて2階の一室を与えられた。他の部屋は事情を異にしたかもしれないが、あてがわれた部屋は研究室とは呼ぶものの物置同然の雑然とした空間で、南側の磨りガラス越しに光の入る比較的明るい窓際に並ぶ机は、既に助教授、専任講師の諸先輩によって占有され、新入りの身には入口に近い壁際の昼間でも照明を要する所に放置されていた空机を利用する外なかった。建物内には他にも小室が数多存在したが、その割には人の出入りが少なかったように記憶している。翌68年に新研究室棟の西側半分が完成し、筆者も425号室へ移動することとなったが、奇しくもそこで同室になったのが院生自習室の主、現名誉教授の植竹晃久先輩であった。

(慶應義塾大学名誉教授 堀田 一善(ほったかずよし))

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |