【その他】

【From Keio Museums】接点に全てが転がされる世界

2025/11/10

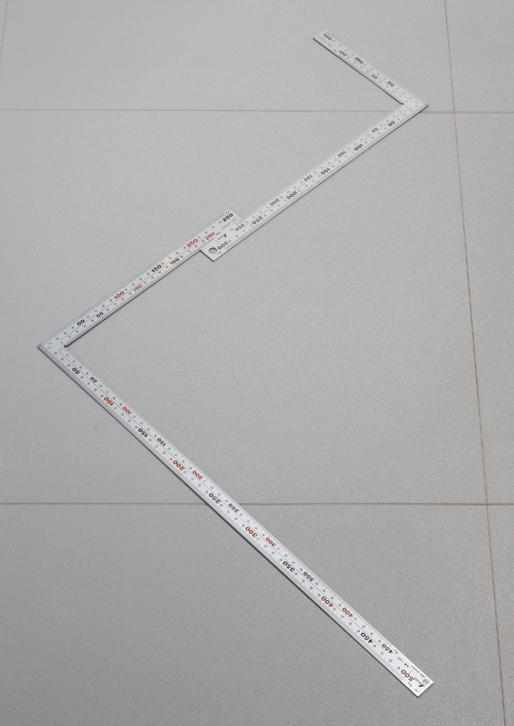

(SHOW-CASE PROJECT Extra-2〈冨井大裕 接点の都合〉展出品作品)

撮影:柳場大

物差しは長さを測るための道具である。何を今更、当たり前の事を言うか、と思うだろう。それはそうだ。対象があって、測る主体があって、道具として発動して、機能を発揮する。物差しを知らない人はいない。でも、物差しをよくよく見たことがある人はそんなにいないのではないか。試しに手近にある物差しを観察してみてはどうだろう。測ったり、線を引いたりするときに置く面は平らで、上面には目盛りが刻まれている。この目盛りで長さを測る訳だ。目盛りは1ミリ、5ミリ、10ミリ=1センチと区切りが分かるようにメリハリを付けて刻まれる。

幅の狭いステンレス定規は、数字が両側に分担して振られる。直角に折れ曲がった形状は組み合わされて動きを生じている。片手を上げ、もう片方を下げているような身振りがにじみ出る。しかし、定規である。測るのが仕事だ。でも、ここでは測らない。ここで重要なのは、目盛りの接点だ。同じ数字が出合っているのが分かる──250ミリと250ミリ。目盛りが出合う、そこを接点として、その周りが動かされている=関係がつくり出されている。逆方向に組み合わされた定規は、当然、50ミリ手前の200ミリと50ミリ先の300ミリが重なる。こちらは成り行きの重なり/関係で、接点ではない。定規を組み合わせた作品が11点床上に配されている。どれも接点をきっかけに生じた関係がそこに展開している。主体が何かを測るのではなく、定規が示した接点が関係を生じさせ、周りに空間や描線を導き出す。たかが物差しと侮るなかれ。目盛りがあって、接点があって、そこから全ては始まっている。私という主体が動かすのでなく、動かされる世界、「接点に全てが転がされる世界」と作家は言い表した。

既製品を深く観察し、その機能から解放して新しい見方を示してきた冨井大裕(もとひろ)──ここに展開するのは、既製品=定規に対する新しい見方であると同時に、定規であることを十全に引き受け、その役割を別の形で、発揮させた姿である。11点の組み合わされた定規がいかなる姿を見せているのか、接点に転がされる世界へようこそ(慶應義塾大学アート・センター、「SHOW-CASE PROJECT Extra-2 冨井大裕 接点の都合」展、2025年10月14日~12月19日)。

(慶應義塾大学アート・センター教授 渡部葉子)

ーーーーーーーーーーー※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |