【その他】

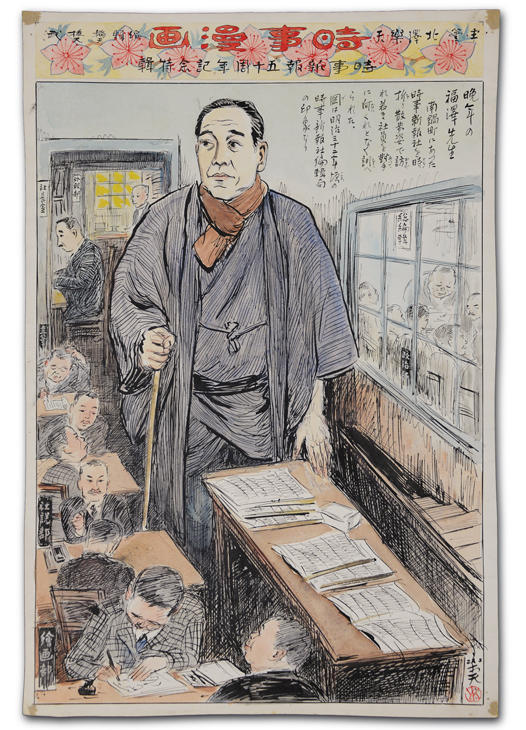

【From Keio Museums】北澤楽天筆「晩年の福澤先生」

2025/10/08

「漫画」はMangaという英語として辞書に載っている。この語の意味は「Japanese comic books that tell stories in pictures」とCambridge Dictionary には記されている。日本における漫画という語の用例として、江戸時代の「北斎漫画」を思い浮かべる方もいるだろう。ただ、この「漫画」は思いのままに漫然と図を描いたというような意味と解釈されている。明治期に「ポンチ画」などと呼ばれた風刺戯画──たとえば教科書でよく見る、ビゴーによるノルマントン号事件の戯画など──が、Mangaに繫がるcaricature の出発点と理解される。そして、これに「漫画」の語を与えたのが、福澤諭吉の創刊した『時事新報』とされ、明治24年4月27日に掲載された海外新聞を引用した漫画がその最初である。

『時事新報』には、福澤が多く筆を執った社説と並んで「漫言」と呼ばれた、社会批評の戯文コーナーが不定期で掲載されており、「漫」の字は、ここからの連想と考えるのが自然であろう。当初漫画コーナーを担当したのは、福澤の甥で、その描画能力を福澤が買っていた今泉秀太郎(一瓢(いっぴょう))である。今泉は、政治や社会風刺に加え、一服の清涼剤、娯楽としての「笑い」を紙面に提供する戯画を不定期で紙面に載せるようになり、その一つは、日本初の4コマ漫画と呼ばれることもある。ところが今泉は病弱で早世してしまう。その後継者として明治32年に時事新報社に迎えられたのが、北澤保次(やすじ)(楽天(らくてん) 1876─1955)であった。彼は日本近代漫画の父、ストーリー漫画の祖、初の少女漫画の作者、日本初の職業漫画家、など色々な呼ばれ方をしている。

『時事新報』に掲載された数々の作品の中でも、大正10年に日曜付録の別冊として誕生した『時事漫画』における、ドギツイ政治風刺画がよく紹介される。しかし今度慶應義塾史展示館で開催される「北澤楽天と近代日本──福澤諭吉、MANGAの扉をひらく──」(会期:10月16日~12月13日)では、むしろ、他愛もない娯楽としての笑いを提供した作品群を中心に展示する。日本の「笑い」は、是非とももっと豊かであるべきと考えた福澤が、深い関心を「笑い」に寄せていたことは全く知られていない。この絵は、楽天が触れた最晩年の福澤の時事新報社内での印象を描いたもので、その存在感の大きさが存分に表現されている。

(慶應義塾福澤研究センター教授 都倉武之)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |