【その他】

【KEIO Report】吉田小五郎先生旧蔵の丹緑本コレクション

2025/09/22

「吉田小五郎」という名を聞いて、懐かしく思える人はかなり少ないであろう。吉田氏は明治35(1902)年新潟県柏崎の生まれで、大正13(1924)年に慶應義塾大学文学部史学科を卒業して幼稚舎教員となり、昭和22年から9年間も幼稚舎長を務め、同40年に退職している。在職中の氏を思い出せる幼稚舎出身者は、ほぼ70歳以上のはずである。

吉田氏が教え子に限らず多くの人々から慕われ愛されたことは、三回忌追悼文集の桑原三郎編『回想の吉田小五郎』(1985年)や、没後30年の年に刊行された『吉田小五郎随筆選』全3巻(慶應義塾大学出版会、2013年)の存在にも明らかであろう。

柳宗悦らの提唱によって始まった民藝運動に参加した小五郎氏が、特に熱心に蒐集し続けたのが「丹緑本(たんろくぼん)」である。寛永~万治年間(1624~61)頃に京都で刊行された、平仮名作品の絵入本の挿絵に、朱色や緑色など数色の鉱物系の絵具を、手彩色により無造作に加えたものである。

『偽紫田舎源氏』の作者として著名な柳亭種彦(りゅうていたねひこ)(1783~1842)が、考証随筆『用捨箱』の中で「最いと古雅なり」と当時「えどり本」と呼ばれた「丹緑本」を評価しており、江戸時代から注目された存在であった。

吉田氏は『民藝』誌で連載した「丹緑本覚書」(『吉田小五郎随筆選3』収載)において、「線をはみ出た」色彩に「つくづくその不思議な美しさを感じる」と評し、その理由を画家に邪心(功名心)がないことに求めている。丹緑本はまさに民衆的工芸品としての資質を備えた存在であったのである。吉田氏はまた専門とした東西交渉史・キリシタン史の視点から、慶長から寛永頃までの南蛮風俗流行の時代に、西洋から日本にもたらされた活字本や地図類の手彩色と、丹緑本との類似性を指摘している。

刊行部数が少ない時期である上に製作期間も短く、娯楽的内容の本が多くてあまり大切に扱われなかったので、丹緑本は残存数が少なく、稀覯本に属するものである。現在でも状態の良い完備したものは高額で取引され、むごく傷んだ端本でもそれなりの価格で販売されている。同時期の絵入り版本に後から彩色することは江戸時代から行われ、偽物も多いのであるが、現物調査が難しいので研究の蓄積も少なく、真偽を判断するのも困難なのである。

そのような半ば幻の存在とも言える丹緑本を、吉田氏は長期間にわたって蒐集し続けた。苦心の末に集まったコレクシ ョンは約30点の断簡を含め190点程である。それ程多い数と思えないかもしれないが、知られる限り世界最大の丹緑本コレクションなのである(全容は、「斯道文庫蔵吉田小五郎丹緑本コレクション目録」(『斯道文庫論集』五九輯、2025年2月、慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)でPDFデータを公開)を御参照いただきたい)。

コレクションの内、丹緑本の可能性の高いものは90点足らずと思われ、その他は、判断の難しいもの、後彩色のもの、無彩色のものなどである。断定できそうなものを観察すると、使用する色の数と組み合わせによる分類が可能なことや、同一の版木から刷られたもの同士でも、色の塗り方に細かな違いがあることなどが判明する。「丹緑本覚書」や、逝去直後に刊行された『TANROKUBON Rare Books of Seventeenth-Century Japan』(Kodansha International、1984)の執筆が示すように、吉田氏は研究者の視線で、疑わしいものや周縁的なものまで、意図的に蒐集していたことが理解できるのである。

専門的な研究の少ない丹緑本において吉田氏の著作は非常に貴重な存在である。後者は世界に向けて丹緑本という魅力的な存在を紹介した、唯一の丹緑本専門書として注目できるものであり、自身のコレクションなくしては執筆できなかったものである。日本語版が刊行されなかったこともあり、あまり活用されていないのは残念である。

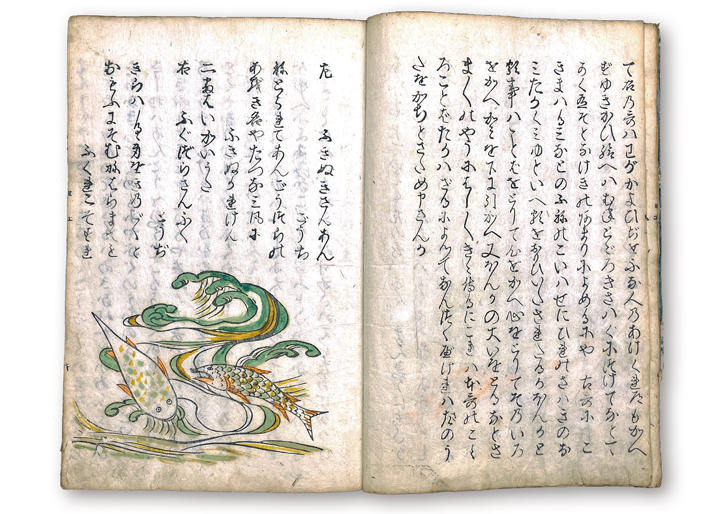

丹緑本であるとともに、文禄より寛永(1592~1644)頃までの約半世紀間に刊行された活字印刷本である「古活字版(こかつじばん)」でもあるものは、取り分け貴重な存在である。古活字丹緑本と認められるものは断簡を除いて3点あり、特に注目されるのは、元和・寛永(1615~44年)頃刊の『四生(ししょう)の歌合(うたあわせ)』の「魚・獣」の1冊(図1)である。他に数点しか確認できないもので、挿絵の稚拙さは見た者を笑顔にせずにはおかない愛らしいものである。

丹緑本以外で注目されるのは、寛永4(1627)年の跋を有する『新編塵劫記(しんぺんじんこうき)』下巻1冊である。江戸時代屈指の大ベストセラー作品の極初期の版で、一部に多色刷が確認できるのも貴重だが、この本には編者吉田光由(よしだみつよし)の寛永8年付の自筆署名が存しているのである。

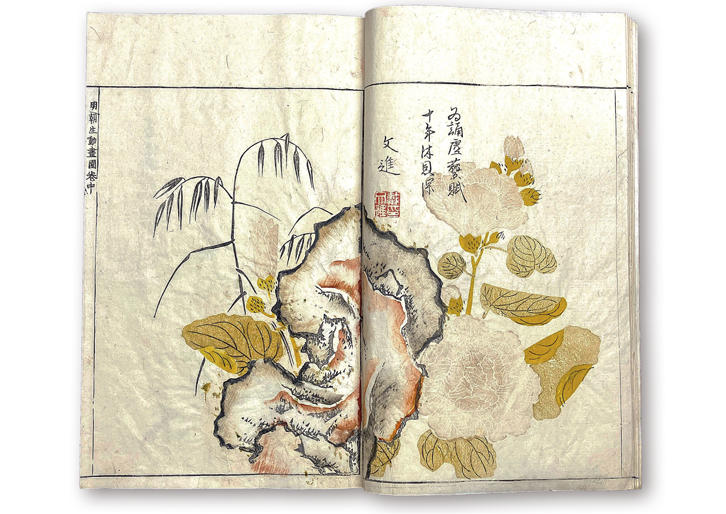

同様に印刷史上で見逃せないのが、日本最初の多色刷の画譜として著名な、延享3(1746)年刊の大岡春卜編『明朝紫硯(みんちょうしけん)』2冊(図2)である。本来3巻本なのだが、下巻の完成を待たずに刊行に踏み切ったもので、2冊揃った本は、他にはフランス国立図書館、大英博物館、国会図書館にしか確認できないものである(拙稿「斯道文庫蔵吉田小五郎旧蔵『明朝紫硯』について」(『斯道文庫論集』五八輯、2024年2月、(KOARA)でPDFデータを公開)を御参照いただきたい)。

このような世界的にも貴重なコレクションの、恒久的な保存と研究への活用を願われた御親族と、その願いを理解された関係者の方々の御協力によって、奇しくも、昭和58年に81歳で逝去されてから40年目の令和5年に、これらは一括して東アジアの書物を研究する附属研究所斯道文庫の所蔵となった。慶應義塾の蔵書に、新たに世界に誇るべき「吉田小五郎丹緑本コレクション」が加わったことを、喜びと共にご報告させていただいた次第である。

同コレクションは保管のための装備等が完了した後に、斯道文庫において研究のための公開が開始される予定である。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

佐々木 孝浩(ささき たかひろ)