【その他】

【社中交歓】麦

2025/07/30

大分麦焼酎「銀座のすずめ」発売の秘話

大分県中部の山間部に位置する八鹿酒造は、1864年創業の日本酒メーカーである。その酒造が私の代で初めて麦焼酎を出すことになった。

どこに出しても恥ずかしくない物にしたい、そう思い1985年、私はアメリカに渡りジムビーム社から樫樽の買い付けに成功。麦焼酎を樽貯蔵する事から始めた。いわゆる、1つ上のランクの麦焼酎である。13年後、発売したその焼酎には世界で一番有名な日本の繁華街=銀座、北極と南極以外世界中に存在する鳥=すずめから『銀座のすずめ』と名付けた。

『銀座のすずめ』とは、かつて銀座において、時を忘れ友らと粋に酔い、語り、夜を明かした酔人たちを、すずめになぞらえて名付けられた、歌の題名でもある。作詞を野上彰、作曲を仁木他喜雄が担当、歌い手は森繁久彌で、1955年に発売された。

今では日本中は無論、世界各地の繁華街にチュンチュンと飛び回るようになった。それを追いかけるのが私の楽しみである。

月夜の麦畑

-

佐藤 智映(さとう ちえ)

マイスイーツパーラー代表(低糖質スイーツ専門店)・2007看

小学生の頃、国語の教科書に載っていた物語『むぎばたけ』で、ハリネズミが月夜の麦畑を歩く情景に心を奪われた。金色に揺れる麦は、命の温もりと優しさを教えてくれた。今、わが子が同じ年頃で国語を学ぶ姿が、あの物語と重なって、今の暮らしにそっと光が差すようだ。看護師として働いた後、地元・富山で糖質オフのスイーツ店を始め、病気の人も笑顔で食べられるお菓子を作っている。同時に、「実験・観察・ものづくり」をテーマにした子ども向けの科学教室も続けている。かわいい石けん作りや身近な素材を使った遊びの中で、好奇心いっぱいのまなざしと向き合っている時間は、私にとっても学びの場だ。

新聞連載で紹介した「オートミールおにぎり」は、麦の力を活かした私なりの実験。炊飯不要で手軽に作ることができ、子どもが喜ぶ工夫を重ねてきた。

毎日お祝いのケーキを作れることがしあわせだ。点と点がつながり、今の私がある。あの教科書の麦のように、誰かの心にそっとぬくもりを届ける日々を、大切に積み重ねていきたい。

麦城今昔

-

鵜浦 恵(うのうら めぐみ)

慶應義塾大学経済学部専任講師

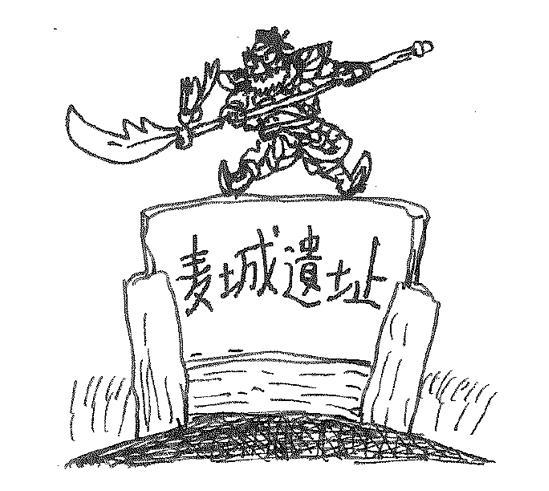

「麦」という言葉から真っ先に「麦城」を連想する人は、かなりの三国志通に違いない。

麦城は関羽の最期の地である。西暦219年、荊州(けいしゅう)を守っていた関羽は呉の呂蒙(りょもう)に背後を突かれ、この地で戦死した。歴史書『三国志』は関羽の死を簡潔に記しているが、小説『三国志演義』は関羽の勇姿と散り際を丹念に描き、多くの読者の胸を打った。

それから約1800年後の現在、麦城は盛り土と「麦城遺址」と書かれた碑のみを残し、中国・湖北省当陽市の農村にひっそりと佇む。華やかな観光地ではないが、日本の熱心な三国志ファンの中には、この地を「聖地巡礼」として訪れる人もいる。近くには、物語にのみ登場する関羽の腹心、周倉(しゅうそう)の墓もある。史実と創作が交錯するこの光景からも、三国志の物語がいかに人々の心を捉えてきたかがうかがえる。

麦城の名の由来は定かではないが、周囲に麦畑が広がっていたのだろうか。城は朽ち果てても、人々の営みは連綿と受け継がれる。その風景もまた、静かな歴史を語っている。

大麦を食べよう

-

渡辺 光博(わたなべ みつひろ)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

私の研究人生は、国内外様々な研究室で、脂肪細胞を中心とするメタボ、代謝における胆汁酸機能解析、そしてその胆汁酸からの腸内細菌と研究分野が移ってきた。しかし、病気のより根本に近いところに迫ろうとする意識だけは変わっていない。

その中で大麦に豊富に含まれる水溶性食物繊維に15年ほど前から興味を持ち、大麦食品推進協議会のサポーターとなった。そして、目標としていた機能性表示食品に大麦βグルカンが認可された。年々、低下している水溶性食物繊維の摂取は見逃すことができない。大麦には不溶性食物繊維のほかに日々の食事で気軽に摂取できる水溶性食物繊維βグルカンが豊富に含まれており、血中コレステロールの低下、食後血糖値の上昇抑制、腸内環境の改善効果があることが知られている。ご飯に混ぜて摂取することに抵抗のある方も、リゾットや炒飯にしたり、サラダに混ぜるなどすれば美味しくいただける。また、最近では様々な麺類の製品もあり選択肢が豊富である。健康はおいしく楽しくが基本である。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

麻生 益直(あそう ますなお)

八鹿酒造株式会社六代目・1981政