【その他】

小松 百華:プロデューサー蔦屋重三郎が手がけた二人の浮世絵師、歌麿と写楽

2025/07/09

2025年、NHKの大河ドラマ「べらぼう」の影響もあり、全国各地のミュージアムにおいて浮世絵が主役の展覧会が相次いで開催されている。慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)でも浮世絵の二大巨匠、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)(1753?~1806)と東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)に焦点を当てた展覧会「夢みる!歌麿、謎めく?写楽──江戸のセンセーション」を6月3日(火)から8月6日(水)まで開催している。7月7日(月)からは後期展示が始まり、出展作品の大半が入れ替わるため、既に来館された方にも、これからお越しくださる方にも新たな発見を提供できる内容となっている。本展では、歌麿と写楽という2人の浮世絵師に焦点を当てる一方で、彼らを世に送り出した版元・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)(1750~97)の存在が重要な鍵を握っている。

蔦屋重三郎は、吉原大門付近に書店を構え、『吉原細見』という吉原遊郭のガイドブックを刊行するところから出版活動をスタートさせた。今回の展示では、慶應義塾図書館の渋井清コレクションより、細見4点を展示している。そして天明年間には狂歌が江戸の庶民の間で流行し、その波に乗って蔦屋は狂歌絵本を出版する。その挿絵を担当したのが、若き日の歌麿であった。『潮干のつと』(寛政元年)に見られる繊細な筆致で描かれた貝殻は、のちの美人画に通じる歌麿の観察眼の萌芽を示す好例だろう。

出版業で成功を収めていた蔦屋であったが、松平定信による寛政の改革によって大きな打撃を受ける。蔦屋は書籍絶版の上、重過料としてかなりの資産を没収されたとも伝わる。風紀取締の強化により書籍出版が困難となるなかで、蔦屋は浮世絵に活路を見出すのである。

狂歌絵本で歌麿の才能を見出していた蔦屋は、美人の半身像を大判錦絵に描く「美人大首絵」の刊行を開始する。女性の感情の機微までも捉えた作品は、江戸の庶民から熱狂的に受け入れられた。しかし、その人気ゆえに幕府の規制対象となり、作品中にモデルの名前を記すことが禁じられる。名前を判じ絵で暗示するなど、苦肉の策で工夫を凝らすも、最終的には大首絵そのものの刊行が禁止されるに至った。

その矢先、蔦屋自身も没するが、歌麿は美人画制作への意欲を失わず、幕府が重んじた儒教的価値観に着目し、新たな作品群を発表していく。「教訓親の目鑑が俗ニ云ぐうたら兵衛(きょうくんおやのめがねがぞくにいうぐうたらべえ)」(図1)では、親の目線から娘の性格を戒める詞書とともに、これに反発するかのような娘たちの生き生きとした表情が描かれた作品である。また晩年には、儒教の親子愛に通じる、母と子の愛情を主題とした母子像に画業の集大成を見出した。しかしながら、禁じ手であった『太閤記』を題材にした作品を発表したことで処罰を受け、間もなくこの世を去った。

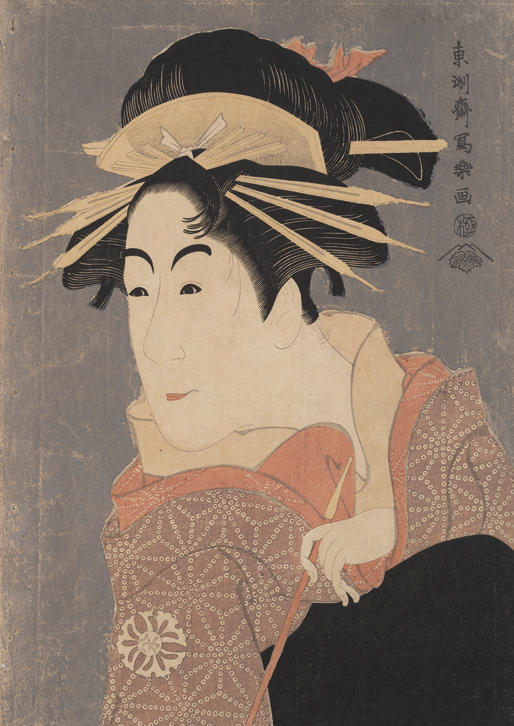

一方、歌麿が美人画で人気を博していた寛政6年、彗星のごとく登場したのが東洲斎写楽である。写楽を大々的に売り出した蔦屋は、歌麿の美人大首絵で確立した表現手法を写楽の役者絵に応用している。雲母の背景に歌舞伎役者の半身像を浮かび上がらせ、迫力ある作品に仕上げたのだ。たとえば「松本米三郎のけわひ坂の少将実少は松下造酒之進妹しのぶ(まつもとよねさぶろうのけわいざかのしょうじょうじつはまつしたみきのしんいもうとむすめしのぶ)」(図2)では、女形役者の大きな鼻やつぶらな瞳、そして乱れた髪の毛を忖度せずに描き出している。写楽の斬新な浮世絵は話題となるが、その誇張した描写は徐々に飽きられてしまい、わずか10か月で姿を消す。

長らく正体不明とされていた写楽であるが、近年の研究により、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛(さいとうじゅうろべえ)(1763~1820)であったことが判明している。能役者としての立場から、歌舞伎へのシニカルなまなざしが注がれていたのかもしれない。

本展では、蔦屋の慧眼によって世に送り出された歌麿と写楽の作品に加え、同時代の絵師による優品も展示している。当館は入場無料であるため、多くの方に気軽に足を運んでいただき、芸術体験の一助となれば幸いである。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |