【その他】

【From Keio Museums】「文字を書く」営みを探究した学者のユニークなコレクション

2025/02/12

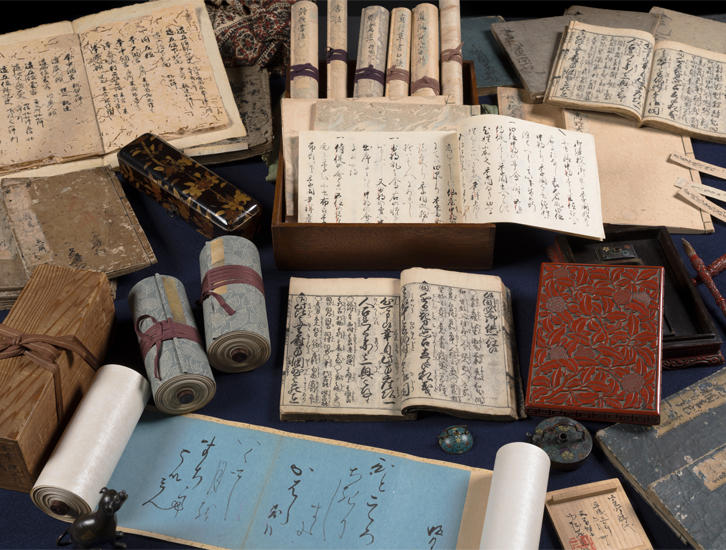

撮影=村松桂(株式会社カロワークス)

所蔵:慶應義塾(センチュリー赤尾コレクション)

慶應義塾が2021年にセンチュリー文化財団から寄贈を受けた「センチュリー赤尾コレクション」には、「古筆学研究所」と名入れされた調書を持つ作品がある。例えば、鮮やかな朱の「堆朱花文硯箱(ついしゅかもんすずりばこ)」。あるいは、色とりどりの七宝で飾られた「古銅水滴」(いずれも写真中央右)。古筆学研究所は、古筆学者小松茂美(こまつしげみ)(1925~2010)が興した研究所で、ここを拠点に小松は書道史、歴史学、国文学、絵画史を横断する「古筆学」を樹立・探究した。

小松茂美は、山口県に生まれ、旧制中学を卒業後、はじめ広島鉄道局に勤務した。「平家納経」との出会いをきっかけに学問を志し、上京して東京国立博物館の研究員となる、という異色のキャリアをもつ学者だった。東京国立博物館を定年退官したのちも、さまざまな大学で講師をつとめ、『古筆学大成』全30巻(1989~93)の刊行などを通じて古筆学の研究と普及に情熱を傾けた小松はまた、言語文化に関する資料を蒐集するセンチュリー文化財団の活動にも深く関わっていた。

そのような経緯から、「センチュリー赤尾コレクション」には、約15,000冊におよぶ小松茂美の旧蔵書が含まれている。この蔵書の最大の特色は「文字を書く」という人間の営みに関わる日本の古典籍を、他に類を見ない幅広さで蒐集していることにある。蒐集の対象になりやすい稀覯書、珍書にとどまらず、ごくありふれた書物までも集めていく姿勢には、書かれたものから文化と歴史を見通そうとする小松の並外れた情熱が表れている。

現在、慶應義塾大学附属研究所斯道文庫で膨大な旧蔵書の綿密な再調査と目録化が進む。2025年3月には、その調査のワーク・イン・プログレスを公開する展示「書物ハンターの冒険: 小松茂美旧蔵資料探査録I」が慶應義塾ミュージアム・コモンズで開催される。公家の礼節に関する規式「弘安礼節」(鎌倉末南北朝期、写真左上)、墨流しの表装が美しい松平定信旧蔵本(写真中央上)にはじまり、菅原道真の書法を伝授されたという手習い師匠が著した「菅家書則演義」(1810)まで、ヴァリエーション豊かなコレクションの一端を紹介する。

(慶應義塾ミュージアム・コモンズ専任講師 本間 友)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |