【その他】

【社中交歓】巳

2025/01/29

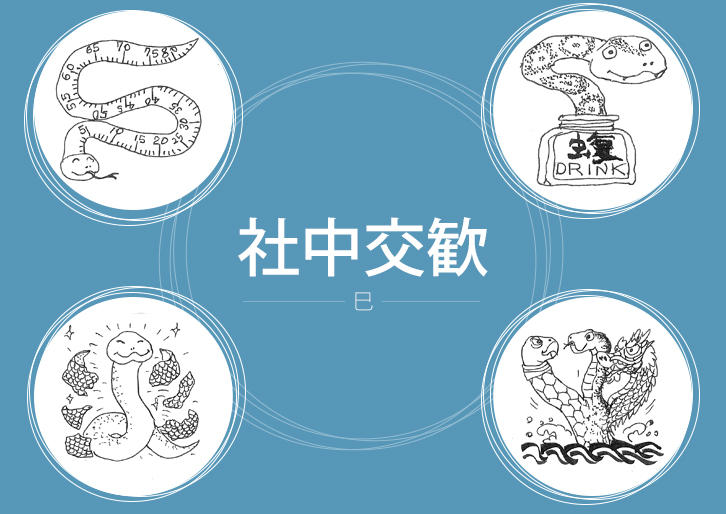

蛇の胴体が長い謎を解明

私は1999年に理工学部の応用化学科を卒業し、その後当時の塾内では分野のなかった生物学の中でも発生生物学の学問領域へと新天地を目指して飛び込みました。以来、慶應義塾の精神の1つである自我作古(前人未踏の新しい分野への挑戦)を信条として研究を進めてきました。

本年の干支である巳(蛇)は、他の動物と比べて長い胴体を持つことから、科学者だけではなく昔から人類の興味の対象でした。近年私たちは、蛇の胴体が何故長いのか、分子レベルのメカニズムの解明に成功しました。細くて長いと言われる蛇の体の形は、胴体の部分を構成する胸腰椎(きょうようつい)の脊椎数が多いことが原因です。まず私たちは、胸腰椎の数を決めている遺伝子としてGdf11 遺伝子の働きを解明しました。そして蛇の場合、この遺伝子が発生中に働き出すタイミングが極めて遅いために、他の動物と比べてなかなか胴体部分の形成が終わらず、結果として長い胴体を持った生物として発生することが明らかとなりました。不思議なご縁で私の干支も巳です。

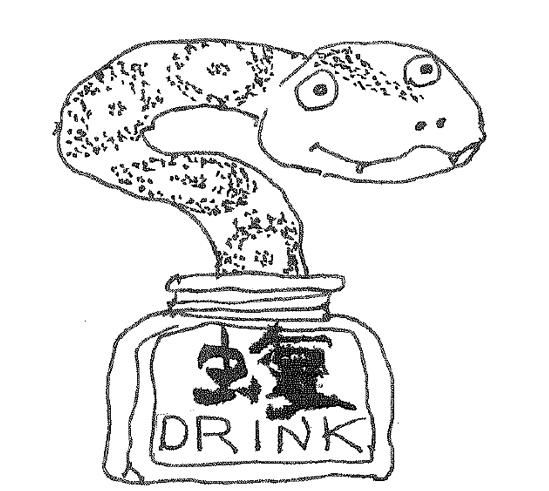

魅惑の生薬「反鼻」

-

宗形 佳織(むなかた かおり)

医学博士、漢方薬・生薬認定薬剤師・2005医修、2009医博

今年の干支であるヘビは生薬としても用いられます。生薬名を「反鼻(ハンピ)」といい、日本では主にマムシの内臓を取り除いて乾燥させた物が使われます。反鼻という名前はヘビの鼻が反り返っている事に由来し、本来はハブの仲間であったと考えられていますが、日本ではマムシで代用されたようです。反鼻は日本の一般的な漢方薬には配合されていませんが、民間療法的に滋養強壮剤として用いられる事が多く、薬用酒やサプリメント、栄養ドリンク等に配合されています。一方、中国の古い薬物学書には皮膚疾患やしびれ、痙攣、麻痺、痩せ、胸痛、腹痛などに効能があるという記載があります。

脱皮を繰り返すヘビは生まれ変わりを連想させます。古代中国思想の東西南北を司る四神のうち北の神である玄武は亀蛇であったり、ギリシア神話ではヘビが病を治す神聖な生き物であったりする事からも、人間が古来よりヘビに格別な力を感じてきた事がうかがわれます。そのためヘビに特別な薬効を求め、生薬として用いられてきたのかもしれません。

思考の脱皮と死

-

大戸 雄真(おおと ゆうま)

ニーチェ研究者、クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社・2017文、2020文修

今年没後125周年を迎えるドイツの哲学者ニーチェ、彼はこう言った。「脱皮できない蛇は滅びゆく。自らの考えを変えることのできない者たちも同様だ。彼らは精神ではなくなってしまうのである」(『曙光』第573節)。本当に蛇は脱皮できないと死ぬのか、その正否については蛇研究者や獣医師の見識を仰ぎたいが、ともかくニーチェによれば人は自分の意見を変える脱皮能力がないと、思考する精神として死んだも同然というわけだ。

ニーチェはそうした頑迷な者を「狂信者(ファナティカー)」などと呼び、批判した。それは「自由精神」と対比される。彼らは冒険心と柔軟な態度をもち、実験的に様々な思考を取り込むことができる。他方で、その力に欠けた偏狭な狂信者はなんらかの信仰や確信を必要とする。ニーチェはこうも言う。「確信は牢獄である」(『反キリスト者』第54節)。

現在私は埼玉県の緑に囲まれたオフィスで働いている。今年どこかで蛇の抜け殻を見かけることはあるだろうか。あるいは、その亡骸を。

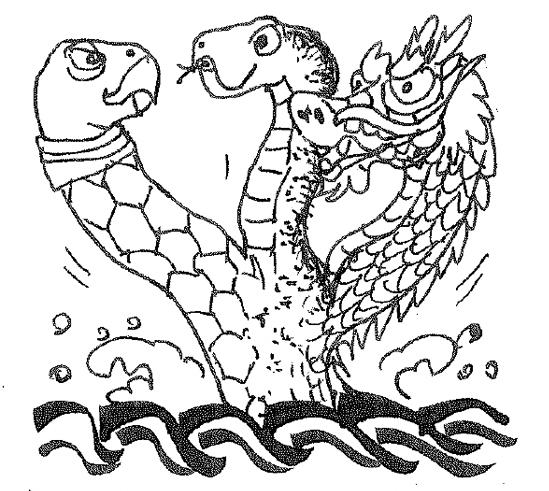

『俵藤太物語』と巳年

-

石川 透(いしかわ とおる)

慶應義塾大学文学部教授

国文学作品には多くの蛇が登場し、絵本や絵巻にはその姿が美しく堂々と描かれている。美術館や博物館における巳年の展示には、それらの絵巻がよく出品されているのであるが、少し迷うこともある。

これは、蛇なのか、竜なのか、これは巳年の絵でよいのか、辰年の絵なのか。実は、日本の絵巻においては、蛇の絵と竜の絵はよく似ている。絵だけの話ではない。ものがたりそのものが曖昧なのである。

御伽草子に属する『俵藤太(たわらとうだ)物語』には、瀬田の橋に横たわるのは、大蛇であると本文に記されている。しかし、その大蛇が美しい人間の女となって、俵藤太(藤原秀郷)の前に現れると、彼女は竜宮に招待するのである。竜宮に招待できるのは、その王の娘のため、大蛇は竜の娘であったことになる。さらに、古典の『浦島太郎』においては、乙姫は亀の化身である。当然、乙姫は竜宮の王の娘である。はからずも、日本においては、蛇と竜と亀がほぼ同一視されていることになる。いずれも水と深く関係し、古い絵を見ると、顔や首は、どれもよく似ているのである。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

鈴木 孝幸(すずき たかゆき)

大阪公立大学大学院理学研究科生物学

専攻教授・1999理工、2001理工修