【その他】

【From Keio Museums】戦時中のある塾生の定期入れ

2025/01/10

昭和18年3月、日吉の経済学部予科2年に在学中の1人の塾生が結核で急逝した。両親は病弱な長男よりも健康な次男に期待をかけ、貧しい中でも親族の助力を得て、府立二中(現立川高校)から慶應義塾大学予科に進学させていた。その死をひどく嘆いた母は、三田の塾監局を訪れ、塾長に墓碑銘の揮毫を頼んだ。快くそれを承諾した小泉信三の筆になる墓碑は多磨霊園に建てられた。

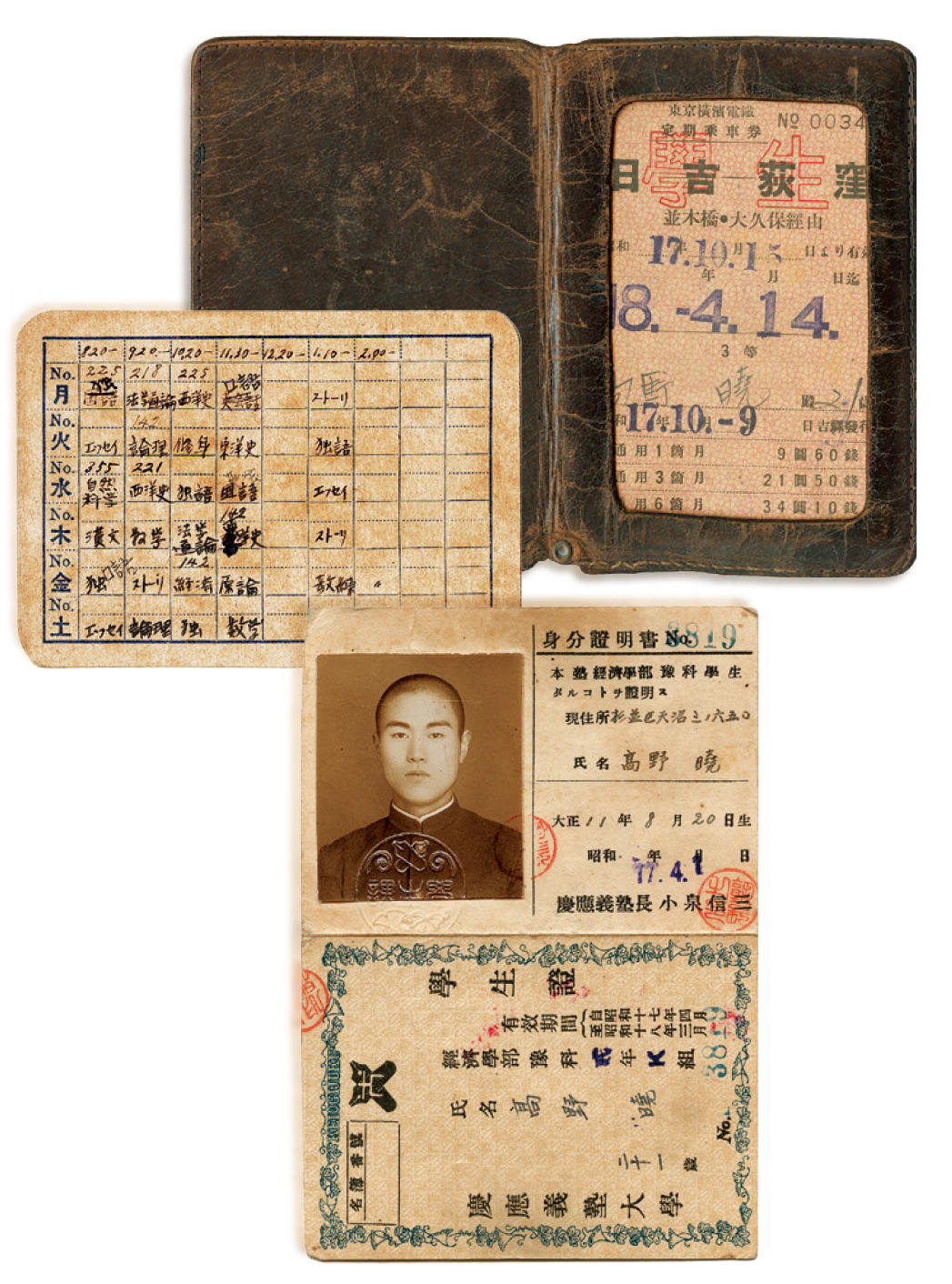

その後も母は次男を想い続け、1981年に孫が慶應義塾大学に入学すると、長い間捨てられずに持っていた亡き次男の、この定期入れを託した。今では80年の歳月を経て古びた定期入れには、通学定期券の他に、学生証・身分証明書、時間割表が入ったままになっている。

塾生の名は高野暁(ぎょう)、大正11年生まれ。学生証は昭和17年度のもので、「慶應義塾長 小泉信三」の名があり、写真には学生課のエンボス割印がある。学生証は通常、進級や卒業のときに回収・廃棄されるためほとんど現存しない。

定期券は日吉─荻窪間のもので、東横線で渋谷まで行くことを意味する「並木橋」経由、新宿で山手線から中央線に乗り継ぐことを意味する「大久保」経由の表記がある。「並木橋」は東横線の渋谷駅と代官山駅の間にあったが、昭和20年5月の山の手大空襲で被災して廃駅になった。

時間割カードには、授業科目だけでなく、開始時間や、クラスから移動する授業の教室番号が記入されている。「エッセイ」「ストーリー」は英語の授業で、金曜午後の2コマ続きの「教練」とは、軍事教練だ。裏面は三田にあった制服屋「テーヱム洋服店」の広告になっている。

これら1つ1つは戦時中の日常の取るに足らない断片であるかもしれないが、実はこういったものこそ、調べようと思っても後から容易にはわからないことを教えてくれる。そしてその時代を掘り下げる緒が潜み、そこに時代の本質がみえることもある。そういった嗅覚を大事にし、同時にそれが誰によってどうして残されたのかも考え、感じる余裕を常に持ちたいものだ。

この定期入れを託された塾生は卒業後慶應義塾に奉職、昨秋福澤研究センター事務長となって、定期入れはセンターの保管庫に収められた。(慶應義塾史展示館「福澤研究センター新収資料展2025」にて展示(1月10日~2月8日))

(慶應義塾福澤研究センター准教授 都倉武之)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |