【その他】

遠藤周作没後25年──周作忌、未発表日記のことなど

2021/12/13

年初、遠藤周作夫人・順子さんが亡くなった。93歳だった。ご主人の帰天から25年目の今年1月17日のことで、それからまもなく麹町・聖イグナチオ教会のクリプタ(地下の納骨堂)におさめられた。夫の遺骨を、母の郁さんと、妻の順子さんが両脇から挟みこむ……「母にも、妻にも、ぼくは恵まれた」とかつて故人が洩らした言葉がよみがえる。「なんと女運に恵まれたことか。厭な女性とも付き合ったことがない」。

自分の母親までが女運に入るのかどうかは別として、遠藤周作という作家の人生を比較的近くで目撃した者として、その〝恵まれた女性運〟は認めざるを得ない。交友があったのは、とにかく声をたててころころと笑う天真爛漫な女性ばかりだが、そのなかでも「最高の友人」と自身エッセイに書いていた遠山慶子さんが、3月29日に亡くなった。

それについては、ちょっとした符合がある。私は自分の部屋で、昼過ぎ、CDをかけながら机に向っていた。前方の出窓にはゼラニウムやブーゲンビリアが赤、白の花をつけ、午後の陽ざしを受けていたのだが、遠山慶子さんの弾くモーツァルト(ピアノソナタ第15番ハ単調)になると、花を付けた茎の頸のあたりが小さく揺れた。窓も閉め切り、エアコンも付けていないのに、である。試しに他の曲に変えてみると、花の茎はまったく揺れない。他の奏者の曲をかけても、動かない。慶子さんのモーツァルトに限って、まるで笑うように揺れるのである。私はハガキをとりだし、そのことをなぜか急くような感じで慶子さんに報告した。……1週間後、私は遠山家の御子息の公一さんからの電話を受けるのである。

遠藤周作のこんなエッセイの一節がある。「私はやはり信じたい。樹々はもとより小さな草花でさえ、人間の気持がわかるのだということを。(略)彼等はいわゆる我々の〈言語〉を理解するのではない。その言葉の背後にひびく人間の感情のうち、愛と死との2つの波(ウェーブ)にだけ非常に鋭く反応するのだ」(『万華鏡』より)。

周作忌のこと

没後25年が経ち、遠藤先生の知り合いが皆、天上に集まってしまった感がある。しかし、未だこの世にも先生を慕い、あるいは遠藤文学に共感する人々は数多い――それをあらためて感じたのが今年の周作忌であった。

没後1年目にスタートしたこの偲ぶ会は、最初は東京會舘で、その後は三田の中國飯店、以後、一ツ橋・如水会館に会場を移したが、昨年は新型コロナ感染症防止のため中止となっていた。しかし25年目を迎える今回は〝会場参加&リモート方式〟で10月2日(土)、三田の慶應義塾大学・東館6階G‐Labで開催された(遠藤周作忌実行委員会、三田文学会、周作クラブ/共催)。

リモートであれば遠方の施設や参加者を、会場と繋ぐことができる(当日の会場参加は67名、リモート参加は70名)。今回の周作忌では、たとえば長崎市遠藤周作文学館が中継でつながれ、建物から望める角力灘の夕景や、庭いっぱいに拡がるコスモスの光景とともに、館内の新展示「『沈黙』から『侍』へ――母をめぐる旅」の内容も紹介された。また、アメリカからヴァン・ゲッセル氏(遠藤作品8冊を訳す日本文学研究家)が、現地は真夜中の2時にもかかわらず、会場とリモート参加者に語りかけた。そして三田の慶應のなかではおそらく最新鋭の機器を備えた会場「G‐Lab」には、壁面いっぱいのスクリーンへ、遠藤周作が自らの素人劇団「樹座(きざ)」で踊り歌う姿も映しだされた。コロナの余波を受けるなかでの、かつてない新鮮な周作忌となった。

未発表日記のこと

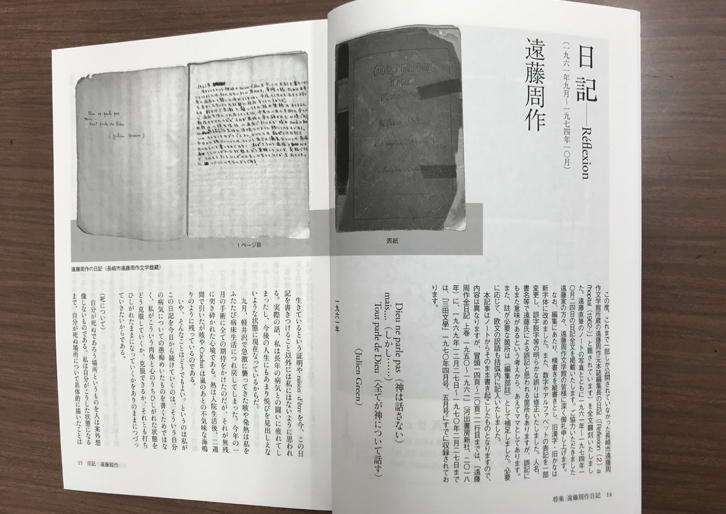

昨年は未発表小説『影に対して』(「三田文學」2020夏季号)が、両親の不和と別離を題材にして話題となったが、今年はあらたに未発表日記が発見され、「遠藤周作日記――死・キリスト・文学」と題されて「三田文學」秋季号に掲載されている。

1961年から1974年に書かれた日記で、著者は38歳から51歳。日記の一部はこれまでに単行本、雑誌へ掲載されているものの、ほとんどが未発表のものである。いわば作家としての最盛期といえる時代の日録だが、読みどころは、『死海のほとり』(『沈黙』の次の書下ろし長篇)取材ためのイスラエル紀行だろう。イエス巡礼ともいえる取材旅行のなかで、小説の構想や具体的イメージが積み上げられていく様子が興味ぶかい。

ほかにも、1970年11月25日の「三島事件」に衝撃を受け、彼の著作『奔馬』を読み耽り、三島由紀夫という作家の死の意味を考えつづける個所も印象的だ。が、何と言っても感嘆するのは、小説を書くための膨大な読書だろう。読んだ書物、読むべき書物、旅の鞄に詰めた書物、そしてそれらへの共感と、時には疑問と拒絶、さらに読書を妨げられる苛立ち、読書への渇望が読む者を圧する。作家とは、書く人である前に読む人であるのだと痛感する。

2023年でその遠藤周作は生誕100年を迎える。20世紀を生きた作家が、今世紀でも確実に新たな読者を獲得していくことを暗示する没後25年だったとつくづく感じさせられた1年となった。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

加藤 宗哉(かとう むねや)

作家、元「三田文學」編集長・1968経