【執筆ノート】

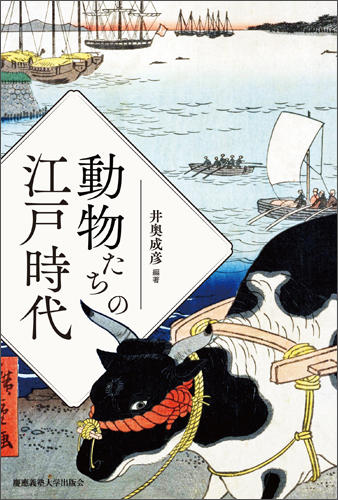

『動物たちの江戸時代』

2025/06/24

本書の原型は2023年3月に三田キャンパスの塾史展示館で開催された文学部古文書室の企画展「動物たちの江戸時代」である。これは古文書室スタッフ(室長、副室長と2名の研究員)を中心として一部外部の研究者の協力も得て行ったもので、文学部古文書室長としての私の最後の仕事であり、定年退職前の最後の仕事であった。その企画展が好評であったこともあって書籍化しようという話になり、慶應義塾大学出版会の尽力により、一般向けの読みやすい書として刊行に至ったのである。ちなみに、私は動物は好きであるが、動物の歴史の専門家ではない。

執筆メンバーは、上記古文書室スタッフのほか、何らかのかたちで動物に関わる研究をしている外部の研究者(以前からの親しい動物好きの「お友だち」である)も加え、展示会を素材とした論考以外の論考も収載することで内容に膨らみを持たせた。

さて、本書にはさまざまな動物が登場する。犬・猫から牛・馬・猪・鹿・熊・獺(かわうそ)・象、それに鯨や鳥類の鶴・鷹等々。それぞれの動物に江戸時代の人間がどのように向き合っていたのかが描かれている。虐待や「駆除」「殺処分」といった、動物に関する寒々とするようなニュースが多い今日、「生類憐みの令」の「病牛馬をいたわり、養育できない者は遠慮なく申し出るように」とか「常々痛まないよう牛馬に重い荷物を背負わさないように」といった文言、あるいは参拝者が代わる代わる世話をしながら犬を伊勢参りに連れて行き、無事飼い主のもとへ戻した話などからは、心和まされる。

「生類憐みの令」にはまた、日本の食文化を変えたという側面もあった。すなわち、「生類憐みの令」以前の日本では、中国や朝鮮などと同様に犬は食されていたが、この法令により食されなくなったのである。逆に「生類憐みの令」が出されなかった中国・朝鮮では犬は食され続けた。そう考えると、綱吉はすごい法令を出したものである。

江戸時代には、現代から見れば動物が無駄に犠牲になっていたという側面もあったが、この時代から学べることは多い。同じ地球上に生きるものとして、人間は動物と良好な関係を保ちたいものである。

『動物たちの江戸時代』

井奥 成彦

慶應義塾大学出版会

274頁、2,640円〈税込〉

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

井奥 成彦(編著)(いおく しげひこ)

慶應義塾大学名誉教授