【執筆ノート】

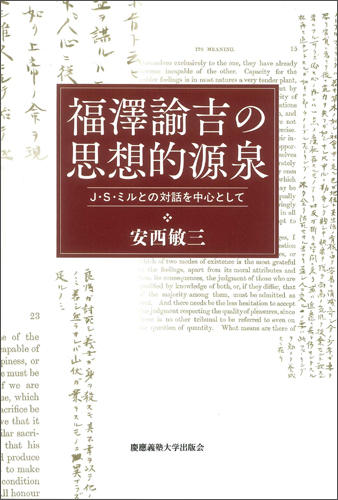

『福澤諭吉の思想的源泉──J・S・ミルとの対話を中心として』

2025/06/17

この度上梓した拙著は、主として福澤の実学・功利・自由の問題を、江戸期の思想を念頭に置きつつ、福澤が世界公共の利益を助けたと称えているミルを中心に、ウェーランドやギゾー、あるいはバックル、さらにはスペンサーなどとの思想的関連を踏まえて、検討したものである。福澤の言う「一身にして二生を経る」試みである。「実学」がサイエンスを意味していることはよく知られている。政治学について言えば、科学としての政治学の確立の問題である。丸山眞男が戦後、戦前の政治学の無力性を意識した有名な論文を公にしたが、福澤学者丸山が指摘することのなかった、福澤の科学としての政治学の必要性の訴えである。儒学が政治学であり儒者は政論家と福澤が認識しているのは、サイエンスの担い手として学者をアートの担い手たるべき政治家との役割分担を図り、政治学の政論からの解放を、ミル論理学等を読みつつ行っていることの検証である。歴史学でもミルの信奉者バックルの遠因・近因論や統計学の導入によって、福澤はその科学性の確立を図ろうとした。ミル功利論の読解は福澤の功利主義理解にとって有益である。福澤の書き込みを一部写真入り図版で掲載したので、読者自身も福澤とミルとの対話を直に体験しつつ、「利を争ふは古人の禁句なれども、利を争ふは即ち理を争ふことなり」を考える契機となり得る。そうして一身の独立と一国の独立を自由の視点から再考した。

一身の独立は歴史的にはギゾーに学び、文豪ゲーテも着眼している点。興味深いが、理論的にはウェーランドに加えてミル個性論から確信を得たと思われる。国のレベルでは文明論とも帝国主義論とも関係するミル対外政策論が福澤の琉球と蝦夷地、さらには台湾、朝鮮に関する言説を考える上での論理的根拠たり得たか否かを浮上させた。福澤が原則と考えているミルのナショナリティー論を如何様に展開しているかの検証も兼ねての一論である。拙著が福澤の西洋思想の理解が在来思想も加えて如何なるものであったかを、思想的源泉としては限定的ではあるが、改めて考える端緒を担い得れば幸いである。また図を眺め、福澤の書き入れ書体の比較も、一興となると思う。

『福澤諭吉の思想的源泉──J・S・ミルとの対話を中心として』

安西 敏三

慶應義塾大学出版会

278頁、2,640円〈税込〉

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

安西 敏三(あんざい としみつ)

甲南大学名誉教授、慶應義塾福澤研究センター客員所員・塾員