【執筆ノート】

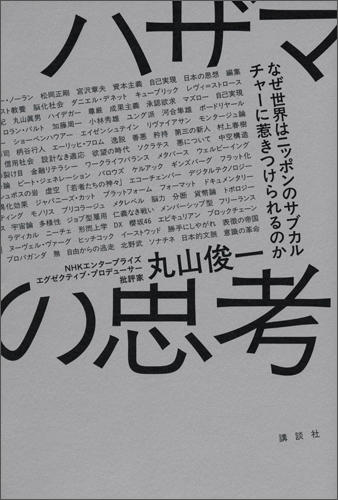

『ハザマの思考──なぜ世界はニッポンのサブカルチャーに惹きつけられるのか』

2025/05/21

振り返れば、いつも引き裂かれるような思いを抱え生きてきた。進学の際は法学部か文学部か、迷った挙句に経済学部を選んだ。移り気な自分でも、理論から思想まで幅広い学問領域のどこかには接点を見出せるだろうと考えた。就職の時もジャーナリズムかアカデミズムか、悩んだ末NHKへと辿り着く。映像表現だけでなく学術的な探究も続ける術を見つけられる期待からだった。様々な領域の狭間、別々の思考様式、文化風土のハザマに魅かれる自分がいた。社会で既に確立した枠組みやジャンルの内側にはどうにも納まりきらない想いを常に感じてきた。

実際、仕事を始めてからもその癖は変わらなかったようだ。「英語でしゃべらナイト」「爆笑問題のニッポンの教養」「ニッポンのジレンマ」「欲望の資本主義」「世界サブカルチャー史」「ネコメンタリー」……、気づけば「教養」という看板を掲げながらも、「正統」なものからどこかはみ出す企画ばかりを思いつき、何とか形にし続けて、現在に至る。

そんな、どこかに腰を落ち着けられない人間の思考の跡が本書だとも言えるのかもしれない。自らの居心地の悪さから始まる考察は、流転、内省を繰り返し、結局自身の原点に向き合うこととなっていく。例えば、入局のきっかけとなった、とある哲学者の異色の対談集をめぐるエピソードが第1章で出てくるのだが、最終章で再び弧を描くようにその哲学者の思想の可能性を再発見するといった具合に。想念と思考の運動の個人史としての趣きも生まれた。

だが単なる感傷に浸るような書ではない。個人の心の底に眠るものを掬い取り、普遍的な問題へと広げ、異質なジャンルの中に同一の構造を発見し、思索の過程を味わう。それは手っ取り早く「正解」が求められる時代に抗い、精神の免疫力を養う術ともなる。そうした文脈において引用した村上春樹や「第3の新人」たちのような「したたかさ」を本書でも発揮できたか、読者の評価に委ねる他ないが、この同時代を生きる人々と共有するに足る思考のヒントがちりばめられていると自負する。

発見は、個と他者の眼差しのハザマにある。開かれた思考と内省は、覚悟と希望へとつながっていく。

『ハザマの思考──なぜ世界はニッポンのサブカルチャーに惹きつけられるのか』

丸山 俊一

講談社

240頁、1,870円〈税込〉

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

丸山 俊一(まるやま しゅんいち)

NHKエンタープライズエグゼクティブプロデューサー/

立教大学大学院特任教授/東京藝術大学客員教授・塾員