【執筆ノート】

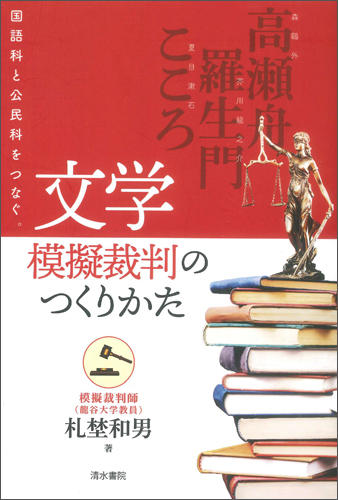

『文学模擬裁判のつくりかた──国語科と公民科をつなぐ。』

2025/04/09

今も教員を志す塾生は少数派であろう。筆者は昭和60年卒だが政治学科卒業後教員になった者はいなかったと思う(所属する池井優ゼミメンバーもほぼ皆企業に就職した)。中高社会科教員を3年した後、高校国語科教員に鞍替えした。ただでさえ慶應出身の教員は珍しがられる中、塾法学部出身の国語科教員は「天然記念物」であっただろう。

本書はそんな稀有な経歴の結果、生まれた。2002年に模擬裁判と出会い「人間が見えてくる」という言葉に心を鷲掴みにされ、以来模擬裁判に取組んできた。模擬裁判は社会科で行われるイメージだが、国語科的には言語活動である。社会科で行う模擬裁判の狙いは法的思考力を養うことであるが、国語科の目的は「言葉を通じて人間を考える」点にある。その観点に立つと国語科の模擬裁判は「法的思考力を手段として、模擬裁判を通じ人間や社会への眼差しを深める」ことに一番の狙いがある。科研費も得て実践と研究を重ねる内に、文学作品を模擬裁判の枠に落とし込んで読解するメソッドを創出した。文学作品をモチーフにした模擬裁判を「文学模擬裁判」と呼び、2020年以来研究室主催で年2回オンライン文学模擬裁判大会を開催している。日常の授業でも模擬裁判のオファーがあれば指導に赴く。

本書は今までの実践・研究成果の纏めとして小説『高瀬舟』、『羅生門』、『こころ』を模擬裁判でどう授業するか、説く。QRコードで指導場面や授業資料も見ることができる。多くの塾出身の法曹からすれば「法と文学」は相容れないだろう。しかし法的に正しい解決は必ずしも人を幸せにするとは限らない。法を運用する者に、人間への深い眼差しがあってこそ、法は人を救える。

塾には「自我作古」の信条がある。文学模擬裁判は過去にない教育である。水道の如く普及させ日本の教育を変える思いを持つ。還暦を超えての拙著に、卒寿を迎えたゼミ恩師から手紙を頂いた。「国語科と公民科をつなぐ試み以前に貴君の文学、法律や裁判への知識と関心、生徒・学生に対する愛情を込めた指導の経験があってこその賜物と思います……」。教え子への変わらぬ温かい眼差しがあった。

『文学模擬裁判のつくりかた─国語科と公民科をつなぐ。』

札埜 和男

清水書院

240頁、1,760円〈税込〉

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

札埜 和男(ふだの かずお)

龍谷大学文学部教授・塾員