【執筆ノート】

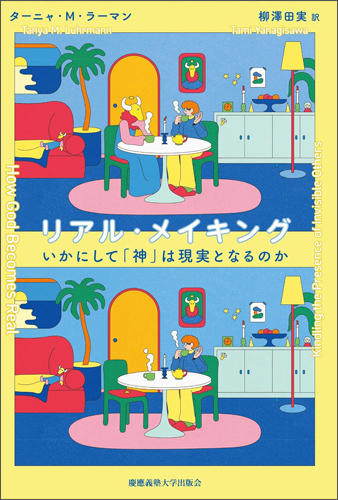

『リアル・メイキング──いかにして「神」は現実となるのか』(ターニャ・M・ラーマン著)

2025/02/17

本書を献本した2人の恩師から、思いがけない感想を受け取った。恩師たちは共に、「著者の分析には賛同する点も多いが、自分の中にあるカウンターカルチャー的な価値観はいかんともしがたい」という趣旨の述懐を送ってきたのである。宗教とは何かを論じた研究書である本書に彼らは、自分たちが世代的に大きな影響を受けた1960年代の文化に由来する価値観、世界観への一種の批判を感じ取ったようなのだ。彼らは1950年代前半の生まれで、1959年生まれの本書の著者ラーマンより10年弱年長である。

ラーマン自身、1960年代の影響が色濃い環境で育った人物であるようだ。いわゆるニューエイジ・カルチャーを土台に、個々の宗教を超えたスピリチュアリティに人々が関心を寄せていた1960年から70年代、「あたかも全ての宗教が地球規模のクンバヤの一部をなしているかのようだった」(237頁)とラーマンは描写している。「クンバヤ」とは、1960年代によく歌われたフォーク調のゴスペルソングで、アフリカ系アメリカ人が訛った英語で歌う「Come by Here〔Lord〕(主よ、ここに来てください)」に由来する。20世紀後半、こうした曲を、キャンプファイヤーを囲みながら白人のヒッピーたちがギターを片手に歌っても「文化盗用」だと批判されることはなかった。「文化的差異は見せかけで」(237頁)人類は根本的に一つになれると信じられていたからである。ところが、こうした白人ヒッピーの一部は、その後ブルジョアの左派となり、別の一部は白人至上主義的な福音派キリスト教徒となってドナルド・トランプを支持するようになり、2020年代現在、互いに調停し難い対立をしている。

ラーマンは宗教という現象を通じ、なぜ人類は一つになれるという60年代の夢が失われ、分断が残ったのかについて考えている。彼女の結論は、人間とは「現実制作(リアル・メイキング)」を行う生き物で、一旦これが築かれると、その現実を他者と共有することは極めて困難になるということだった。1960年代以降の社会、人々の意識の変化に関心がある方にも、この本は必ずや有益な示唆を与えてくれるだろう。

『リアル・メイキング──いかにして「神」は現実となるのか』(ターニャ・M・ラーマン著)

柳澤 田実(訳)

慶應義塾大学出版会

360頁、3,520円〈税込〉

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

柳澤 田実(訳)(やなぎさわ たみ)

関西学院大学神学部准教授・塾員