【執筆ノート】

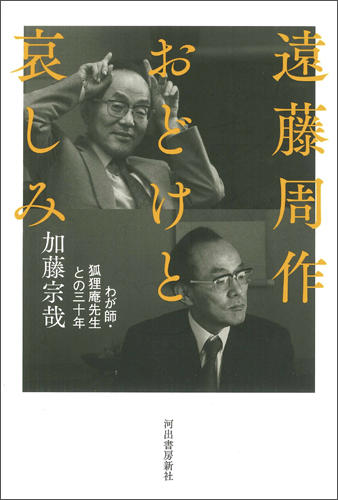

『遠藤周作 おどけと哀しみ──わが師・狐狸庵先生との三十年』

2024/12/10

遠藤周作の生涯は73年だったが、最後のほぼ2年、笑うところを私は見たことがなかった。笑わせようと幾度か皆で図ったが、上手く行かなかった。いつもただ、辛そうに、困ったように、俯(うつむ)くだけであった。

それまでは、つまり闘病生活に入る前までは、よく笑ったのである。すでに人工透析は始められていたが、ウソや冗談、イタズラ癖は止むことがなかった。まさに狐狸庵(こりあん)という名にふさわしい日々――。たとえば「ピエール・ジャルダン (※カルダンではない)のファッションショーと音楽の夕べ」なる会を開き、主婦や学生たちに一番のオシャレ着で、ランウェイを歩いてもらう。そしてジャルダン氏(なぜかアメリカ人)が英語で挨拶をする。

あるいはまた、「家元夫人と女親分の食事会」。みずからが率いた素人劇団「樹座(きざ)」の中から、ちょっと凄みもある美貌の座員を博多の女親分に仕立て、その晩餐の席へ気品に充ちた1人の家元夫人を招く。そして皆が夫人にばかり話しかけるようにし、とうとう女親分の堪忍袋の緒が切れる。「しゃっきから、黙って聞いとりゃ、アンタら、そっちんオバハンばーっか、チヤホヤしてくさ、なんね!! うちん顔ばどうするつもりね、遠藤しゃん」と、連れて来た子分役の男性をなぜか蹴り倒す。すると子分の足から血が吹き出し(じつは赤チンの袋を隠しているのだが)、それを見た家元夫人は震えだし、真青になり、ハンドバッグもカーディガンもそのままに戸口へ走り出した……。

リハーサルまで重ねたそんな悪戯を繰りかえしたのが、ちょうど70歳の頃で、最後の長篇となった『深い河』執筆に苦闘していた時期だったのである。

そんなときになぜ、懸命に遊ぼうとしたのか――と先生の没後まもなく、少し長い回想記を私は書いた(「わが師 遠藤周作」別冊文藝春秋)のだが、そのときの本がこんど28年ぶりに再刊されることになった。

おそらくそれは、遠藤文学が時を経ても古びていないという証左なのだろう。遠藤文学の本質とも言えるあの“おどけと哀しみ”は、世紀を超えて読む者の心を動かす。そのことを裏づける新しい1章を書き加えて、今回の上木となった。

『遠藤周作 おどけと哀しみ─わが師・狐狸庵先生との三十年』

加藤 宗哉

河出書房新社

244頁、2,310円(税込)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

加藤 宗哉(かとう むねや)

作家・塾員