【執筆ノート】

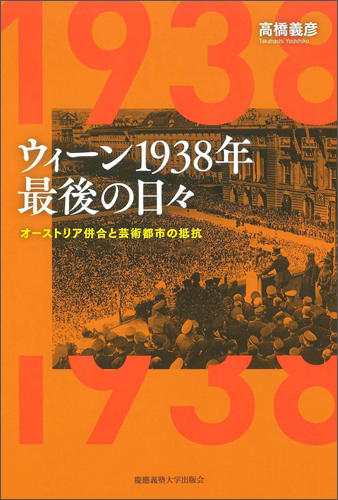

『ウィーン1938年 最後の日々──オーストリア併合と芸術都市の抵抗』

2024/11/08

かつて日本では「ブーム」といっていいほど、19世紀末から20世紀初頭のウィーン文化に関心が高まった時期がある。ショースキー『世紀末ウィーン』、ジョンストン『ウィーン精神』などの名著が次々翻訳され、また世紀末ウィーンをテーマにした美術展も開催された。

「世紀末ウィーン」と聞いて、クリムトやシーレの官能的な絵画、ワーグナーやロースの非装飾的建築、マーラーやシェーンベルクの新しい音楽、フロイトによる無意識の「発見」、シュニッツラーやホフマンスタールら文学の「若きウィーン」派などを思い浮かべる方も多いのではないだろうか。

シュトラウスのオペレッタ『こうもり』では「どうしようもないことを忘れられる人は幸福だ」と歌われるが、淫靡で豊かで退廃的な世紀末ウィーンの雰囲気が、バブルの絶頂から崩壊へと向かう当時の日本の雰囲気とあっていたのかもしれない。

ではこの芳醇なウィーン文化はいつ滅んだのだろうか?

教科書的にはハプスブルク帝国が第1次世界大戦に敗北し崩壊した1918年といえるのだろう。しかし小国として存続した戦間期のオーストリアにおいても、フロイトは娘のアンナとともに精神分析の探究を続けたし、マーラー未亡人のアルマは再婚相手の作家ヴェルフェルとともに文化活動にいそしみ、マーラーの弟子であるワルターは国立歌劇場の指揮台で活躍し、ホフマンスタールはザルツブルク音楽祭の創設に尽力した。帝国は滅んだといえども、文化は生き延びていたのである。

この19世紀末以来の文化の決定的な「終焉」こそが、1938年に生じたヒトラーとナチ・ドイツによるオーストリア併合(アンシュルス)であった。自らオーストリア出身であり、世紀末ウィーン文化の空気の中で育ったにもかかわらず、ヒトラーは祖国を憎み、その消滅を願った。

本書はオーストリア併合を巡るヒトラーとオーストリア首相シュシュニクの対決を描くと同時に、併合前後の文化状況を作家・音楽家・哲学者など様々な文化人の動向から描き出している。政治・文化と幅広い観点から、この時代に関心を持つ読者に読んでいただければ幸いである。

『ウィーン1938年 最後の日々──オーストリア併合と芸術都市の抵抗』

高橋 義彦

慶應義塾大学出版会

296頁、2,970円〈税込〉

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

高橋 義彦(たかはし よしひこ)

北海学園大学法学部准教授・塾員