【執筆ノート】

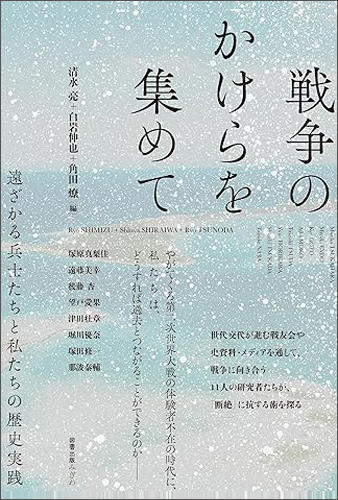

『戦争のかけらを集めて──遠ざかる兵士たちと私たちの歴史実践』

2024/10/29

つながり、に関心を持って研究してきた。博士論文を書籍化した『「予科練」戦友会の社会学』(新曜社、2022年)では、戦争を生き抜いた元少年兵たちの世代横断的なつながりの形成過程を探求した。戦後70年を越え、体験者のインタビューだけでは事足りない。すでに鬼籍に入った体験者が遺した文書や写真を探す実践が求められた。

元兵士はマイナーなテーマだが、まわりをみれば同世代で似た研究を進める研究者がいた。そのつながりから、編著企画が動き出す。本書はさまざまな仕方で元兵士たちとつながり、戦争・戦後体験を探求してきた研究者11人が集い作り上げた。

たとえば塾員の塚田修一は、陸軍士官学校出身で戦後にアサヒビールのビジネスエリートとなった中條高徳の生涯や戦友会のつながりに迫る。本誌3月号の「執筆ノート」で著書を紹介した遠藤美幸は、反戦平和のために行動する元兵士が立ち上げた「不戦兵士の会」を、自身が引き継ぐ過程を綴った。

編者3人も含め、執筆者の過半数を1990年代生まれが占める。たとえば塚原真梨佳は戦死した大伯父についての手がかりを求めて戦艦金剛の慰霊祭に足を運び、堀川優奈はシベリア抑留者が遺した膨大なノートやメモを整理し丹念に読み解く。

79年前のあの戦争は、いまや歴史となりつつある。しかし、史資料やモノや二次証言を通して、工夫や方法次第で、今は亡き体験者ともつながることはできる。そのために、戦争に向き合ってきた戦後世代が積み重ねた経験や実践の共有も重要になる。一方で、時間的な距離が取れることで見えてくるものは何か、について考える時期でもある。そんなメッセージを込めて、全体を貫くキーワードに、対面的・直接的な「体験継承」ではなく、日常のなかで過去とつながる営みを指す「歴史実践」を選んだ。

私も4月にSFCに着任し、新たなつながりができ、刺激に満ちた日々だ。藤沢市内のフィールドワークも始め、かつて湘南の辻堂海岸が旧海軍・米軍の演習場で、SFCにも戦争末期に軍が掘った小さな地下壕が9個あったと知る。気づいていないだけで、いたるところに戦争のかけらは転がっている。

『戦争のかけらを集めて──遠ざかる兵士たちと私たちの歴史実践』

清水 亮(共編著)

図書出版みぎわ

302頁、3,520円(税込)

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。

- 1

| カテゴリ | |

|---|---|

| 三田評論のコーナー |

清水 亮(共編著)(しみず りょう)

慶應義塾大学環境情報学部専任講師